Первого апреля завершился показ 16-серийного телесериала по роману Вячеслава Шишкова “Угрюм – река”.

Создатели телесериала: режиссер Ю. Мороз, продюсеры К.Эрнст и Д. Евстигнеев заверяли, что их версия, в отличие от 4-х серийного телефильма режиссера Ярополка Лапшина “Угрюм – река”, снятого в 1968 году на Свердловской киностудии, наиболее полно переносит на экран литературный первоисточник и «осовременивает» роман.

Телефильм “Угрюм – река” 1968 года - это великолепная экранизация русской литературной классики, Поэтому с интересом, но и с определенными сомнениями начал смотреть новый сериал, учитывая заявления его создателей на полноту изложения романа и его “осовременивание”.

Сумеют ли они достойно войти второй раз в реку под названием “Угрюм-река”?

Посмотрев киносериал, увидев, как изуродован и “полно перенесен” на экран роман В.Шишкова, понял, что создатели сериала вошли не в “Угрюм-реку”, а в “Угрюм-кино”.

Поэтому и решил написать сей опус рассерженного телезрителя.

“Осовременивание” фильма и романа вылилось на мой взгляд в красивые панорамные съемки, чего, конечно, не было в фильме 1968 года, и прежде всего из-за отсутствия технической возможности киносъемок, которая появилась сейчас.

Красивость в фильме действительно присутствует, но она больше напоминает лубочные картинки, что не относится к прекрасным натурным съемкам пейзажей природы, сделанных с дронов, а к сценам народных гуляний, бытовым сценам, больше похожим на маскарад ряженых, а не жизнь в Сибири.

Главным образом создатели киносериала “осовременили ” его тем, что перекроили в своем сценарии роман В. Шишкова, очень существенно изменив его введением выдуманных ими сюжетных линий, новых действующих лиц, отсутствующих в романе В. Шишкова. Сложилось впечатление, что сценарист (М. Сапрыкина) и режиссер Ю. Мороз просто изгаляются в придумывании нелепостей в сериале.

Все это не принесло в фильм ничего, кроме вопроса: зачем и для чего все это сделано?

Роман В.Шишкова "Угрюм-река" - это русская классика, великолепное и очень глубокое литературное произведение, эпопея жизни Сибири конца 19 и начала 20 веков. Поверхностное отношение создателей сериала к роману и его так называемое “осовременивание” печально отразилось на этом сериале.

Но вот что говорят сами создатели о своем новом прочтении книги В. Шишкова:

- К.Эрнст, продюсер:

«Есть великие романы, но они никогда не бывают великими экранизациями. Потому что великая книга уже реализована энергетически и не нуждается в иллюстрациях. А есть хорошая литература, но не великая, которая может быть поводом для чего-то стоящего в кинематографе. Я думаю, что у нас как раз такой случай. Была легендарная советская экранизация с замечательными советскими актерами.

В своей основе она имела половину романа. А мы экранизировали книгу Шишкова полностью. Книгу, которая современному читателю практически неизвестна. Мы надеемся, что благодаря сериалу и книгу прочитают».

Боюсь, что когда читатели, которые еще читали, прочитают книгу, то они ужаснуться от тех ужасов, которые придумывали создатели фильма.

К.Эрнст, вероятно, забыл о великих экранизациях великих романов: “Война и мир”, “Воскресение”, “Тихий Дон” в постановке С. Герасимова, сюда же можно отнести экранизацию “Угрюм-реки” 1968 года, другие экранизации русских классиков.

Но там великолепные режиссеры, сценаристы не пытались “осовременивать” классиков, поэтому и получались великие экранизации.

Здесь же создатели фильма, считая, что роман В.Шишкова современному читателю, по мнению К Эрнста “практически неизвестен”, и позволили себе придумать за автора и дописать целый ряд сюжетных линий, ввести в фильм дополнительные персонажи и пр.

Однако, господин К.Эрнст, думаю, весьма плохо знает современных читателей.

Громадное количество людей всегда любили и любят книги В.Шишкова. помнят действительно легендарный фильм 1968 года. (В 2003 году учреждена даже литературная премия им. В. Шишкова).

Об этом свидетельствует, например, масса откликов в интернете и печати на новую экранизацию, сравнение ее с фильмом Я. Лапшина и романом. Интернет просто забит негативными и возмущенными откликами телезрителей на “осовремененный” сериал и на искажение романа;

- Режиссер фильма Ю. Мороз:

“Мы придумали и дописали некоторые сюжетные линии, а также в корне изменили мотивацию главного героя Прохора Громова, сделав ее более понятной современному зрителю”.

В чем сериал стал “более понятным”, чем роман В. Шишкова известно, видимо, только самому режиссеру. Что “придумали” расскажу позже;

- Денис Евстигнеев, продюсер:

«Много у нас дополнено, я надеюсь, что органично, мы ни в коем случае не допустили по отношению к роману стилистических неточностей».

Вот и начнем с тех дополнений, изменений, стилистических неточностей в новом телесериале.

Они начались с первой серии.

Сразу видим, что убегающего после драки с поножовщиной, 17-ти летнего Прохора Громова, спасает от преследования полиции Анфиса Козырева, и сразу “кладет глаз” на него.

Этого по роману просто не было. Прохор Громов и Анфиса встретились первый раз только после первого возвращения Прохора с Угрюм-реки.

Поэтому не могло еще у Петра Даниловича Громова возникнуть никакой ревности к сыну, как к сопернику, что в первой серии фильма показано как главная причина направления Прохора в опасный путь на Угрюм-реку.

“Он любовно осматривал Прохора, его тонкую, высокую фигуру, орлиный, из-под густых черных бровей взгляд и думал: Весь в дедушку Данилу…”

Вот как в романе ведет себя Петр Громов, отправляя сына в путь.

Заметим только, что в фильме у Прохора (артист А. Горбатов) нет густых черных бровей и орлиного взгляда, а наоборот испуганный. И смотрит отец (артист А. Балуев) на сына “зверем”, уже обуреваемый ревностью к нему, а не “любовно” как в романе.

“Собирайся на Угрюм-реку!... Там большие капиталы можно приобрести…” - вот причина направления семнадцатилетнего Прохора в путь, а не ревность отца к сыну из-за Аксиньи, которой тот по роману еще и не видел.

Только большие капиталы манили в ту пору купца Петра Громова.

Ревность в сыну, как сопернику, придет значительно позже.

Первый раз появляется в романе “Анфиса Петровна Козырева, молодая вдова, красавица, когда-то служившая в горничных девчонках у деда Данилы”, в доме Громовых, на именинах Марьи Кирилловны, матери Прохора.

Прохор Громов на этих именинах не присутствовал. В это время он уже на Угрюм-реке, и никаких его танцев с Анфисой на именинах и стычки с отцом, когда тот грубо его оттолкнув, сам стал с ней танцевать, не было, как и встречи Анфисы и Прохора до его отъезда у реки, где она стирала белье, а он возвращался с охоты.

Здесь создатели фильма явно “слизали” эту встречу с экранизации “Тихого Дона” С. Герасимова, со сцены встречи Аксиньи и Григория у реки, когда она пришла за водой, а он - поить коня. Эта знаменитая сцена была романе и в фильме, а здесь - она выдумана и получилась весьма неуклюжая попытка ее повторить.

Умирал дед Данила не в селе Медведево, как это показано в фильме, а в другом месте, где семья жила раньше, на заимке, “которая как крепость была обнесена бревенчатым частоколом”. У них был “просторный под железом дом”. А в фильме он умирает в какой-то клетушке.

В село Медведево Петр Громов с семьей перебрался после смерти деда Данилы.

Не было Прохора Громова, как показано в первой серии, и при кончине деда Данилы. Он в это время встретился с отцом в лесу, где тот откапывал клад, тайну которого открыл ему дед Данила перед смертью. О смерти деда Данилы они оба узнали, придя домой.

Так что фантазии создателей фильма уже в первой серии сразу привели к смещению акцентов разворачивающегося на экране действия по сравнению с романом и сразу выставили отца - Петра Громова в неприглядном свете, что он специально отправляет в путь и подвергает риску своего сына, с целью избавится от него как от соперника.

Вот с таких важных расхождений сценария сериала и романа В.Шишкова и начинается “осовременивание” фильма, нарушение последовательной смысловой нагрузки, его выразительности и начинаются просто придумывания, порой доходящее до нелепостей.

Увы, далеко не все в фильме так “органично”, как говорит Денис Евстигнеев.

Вопрос только зачем все эти придумывания? Ведь лучше, чем в романе они все равно не смогли это сделать.

Роман В. Шишкова - русская литературная классика, которая, на мой взгляд, по степени охвата жизни русской Сибири мало в чем уступает "Тихому Дону" М.Шолохова.

Известно, что “лучшее – враг хорошего”, а переделывать классику .дело очень неблагодарное. Как говорил С. С. Черномырдин: “Хотели как лучше, а получилось как всегда”.

Впереди еще будет столько “придумок”, что надо было бы ставить в титрах - фильм не по роману В. Шишкова, а по мотивам романа, что хотя бы в какой - то степени оправдало неуемные фантазии создателей сериала.

Неизвестно зачем, видимо, тоже в целях “осовременивания” введен в фильм новый, отсутствующий в романе персонаж – ссыльная Дарья (в исполнении Дарьи Мороз), на которой “женили” ссыльного поселенца Шапошникова, по роману безумно влюбленного в Анфису. Но женитьбы показалось мало, в фильме показаны родовые муки Дарьи при рождении ребенка.

В романе Шапошников бесследно исчезает сразу же после убийства Анфисы Козыревой, а выдуманный персонаж - Дарья, волею сценария, продолжает дальше жить на экране. Она якобы “спасает” Шапошникова от всяких подозрений в убийстве и поджоге дома Анфисы, увозя его на телеге, укрытого соломой. В дальнейшем оказывается этакой фурией, одной из руководителей забастовочного комитета, причем в обличье, напоминающем знаменитые персонажи - эсерку Спиридонову или печально знаменитую своей жестокостью Землячку.

Введение этого персонажа, вероятно, можно объяснить только тем, что Дарье Мороз (дочери режиссера фильма Юрия Мороза) тоже надо было дать роль в этом фильме. Но к роли красавицы Анфисы Козыревой и Нины Куприяновой она естественно не походила по типажу и возрасту. К тому же роль Нины досталась Софье Эрнст (жене К. Эрнста- продюсера фильма), которая по возрасту выглядит старше своей героини. По роману Нине Куприяновой было 18 лет. Но моложе актрисы не нашлось, хотя думаю, ее и не искали, а все было заранее определено.

Должен отметить, что режиссер при выборе актеров, видимо также для “осовременивания” фильма, не посчитал нужным сохранить в определенной степени их типажное сходство с героями романа.

Вот, например, прокурор Стрещалов, выступающий на суде с обвинением Прохора Громова. По роману - “он невысокий, плотный, до глаз заросший бородой”, a в сериале – это высокий, статный, гладко выбритый человек.

Бандит и убийца Филька Шкворень, в романе - “огромного роста и широк в плечах, большебородый”, а в фильме - внешне полная противоположность.

Ссыльный поселенец Шапочников в романе - “лыс, смешной, коротконогий”, в сериале он высокий, с лохматой головой.

Следователь Голубев – “сухой старик, с лицом в седой бороде”, в сериале – абсолютно внешне другой.

Инженер Парчевкий в романе - “..красавчик,.. горбатый нос и голубые глаза его надменны…, увивающийся за Ниной, с грацией родовитого шляхтича…” в фильме просто угрюмый, испуганный мужчина.

И это список можно продолжать.

В фильме по тайге бродят бродяги , двое из которых вскоре оказываются в селе Медведево. Одному из этих выдуманных персонажей предстоит сыграть роль якобы “свидетеля убийства” Анфисы и погибнуть в ее доме при пожаре. Второй персонаж - это чудесно воскресший, волей создателей фильма, муж Анфисы Козыревой – ротный вахмистр Антип Дегтярев, о котором в романе только сказано, что он “скончался по неизвестной причине на вторую неделю брака”.

Воскресший Антип Дегтярев является пред светлы очи своей ошеломленной супруги, и Анфиса, ни минуты не сомневаясь, опять же по воле создателей фильма, моментально его отравила, предложив ему отравленный чай!

Таким образом, Аксинью сделали в фильме просто преступницей, отравительницей.

Как Вам такое “дополнение сюжетной линии” романа?

Важная деталь об опасной для Громовых “бумажке”, находящейся у Анфисы. В фильме старуха Клюка находит эту бумажку в шкатулке, которую подарил Петр Громов Анфисе. Кстати по роману Клюка – “согбенная старуха, поверенная в делах Анфисы”, но в фильме стала ее бабушкой и далеко не согбенной.

Как говорит в романе Анфиса, она эту бумажку нашла, когда работала у деда Данилы горничной девчонкой: “бумажку, где все убиенные переписаны у дедушки Данилы в кованой шкатулочке нашла. Дедка день и ночь в молитвах поминал их…”.

Не приходил в романе к окну Анфисы в ночь ее убийства с ружьем Петр Громов, а спал в эту ночь пьяный дома, и о смерти Анфисы ему сообщил Илья Сохатых, после чего и хватил Петра Громова удар.

Зачем изменять такие ключевые моменты романа, совершенно непонятно.

В романе влюбленный в Анфису Илья Сохатых устроил себе демонстративный самострел среди руин пожарища ее дома, а не у себя в комнате, как показано в сериале.

Зачем - то введена сцена интима в кабинете Прохора Громова с Наденькой. По роману Наденька действительно была любовницей Прохора, но “после того как изменила ему с приезжим студентом, стала физически ненавистна ему как женщина”, и он передал ее влюбленному в нее приставу, а сам завел новых любовниц, ее сделал своей осведомительницей.

Вот все что сказано об сексуальных отношениях Прохора и Наденьки.

Много экранного времени зачем-то отведено хождениям по тайге инженера, англичанина мистера Кука и его выдуманным письмам в Англию своей матушке. Это при том, что в романе- он американец и жил с матерью в Америке.

Сюжет с этими письмами на мой взгляд явно “слизан” со знаменитых писем Сухова своей “разлюбезной Катерине Матвеевне” из знаменитого фильма “Белое солнце пустыни”. Но если там они органично вписывались в фильм, то здесь – инородное тело, только для занятия экранного времени.

В то же время исключены или сокращены важные и очень красочные сюжеты романа, например, первая встреча Прохора и Фильки Шквореня, который становится для него незаменимым подручным…..

В сериале сюжет о нападении на обоз с золотом, выглядит просто анекдотически, будто только один пристав участвует в нападении.

По роману это было нападение семи бандитов, погибло шесть конвоиров казачьего конвоя, убиты два бандита. Золото было спасено благодаря Фильке Шквореню. В нападении на конвой участвовал и пристав, надевший на себя цыганский парик и бороду, но сумевший убежать.

Приплели сюда “цыганку” с бородавкой на шее, обольстившую офицера конвоя уже на пути его следования, и опоившую его сонной отравой.

В романе же любовница пристава - Наденька подсунула бутылку коньяка со снотворным этому офицеру, после любовного свидания с ним, а дальше уже было нападение бандитов в лесу.

“Цыганку”, с приметной бородавкой на шее, по которой Прохор Громов после рассказа Фильки догадался, что это Наденька, она изображала раньше, когда обманула и опоила Фильку Шквореня, выкрав у него полпуда золота.

Этого значимого эпизода в сериале нет. Зато добавили просто никчемную сцену Прохора в кабинете с Наденькой.

Или взять сюжет, когда Прохор Громов издевается над представителем промышленного надзора инженером Новиковым, после того как тот провел инспекцию, даже не разрешив ему отдохнуть в конторе,

В романе все наоборот: Прохор обещает устранить все сделанные замечания по инспекции, устроил инспектору прощальный ужин, расцеловался с ним и выписал ему 500 рублей.

В сериале Филька Шкворень поджигает детскую школу, построенную Ниной на ее деньги, якобы по заданию Прохора. Это опять выдуманный сюжет.

Переврали в фильме охоту генерала- губернатора на медведя, в чей шкуре, по роману согласился быть за 25 рублей Филька Шкворень. Генералу в романе ружье зарядили холостым патроном. После его выстрела пристав, которого не поставили в известность об этой затее, увидев что “медведь” еще жив, выстрелил в него из пистолета и ранил Фильку в ногу.

Фильку в романе смерть настигает позже.

В фильме же генерал стреляет и убивает Фильку Шкворня, что Прохор затем использует для шантажа губернатора.

В романе - “Прохор, большой любитель лошадей не держал у себя автомобилей” и разъезжал по резиденции на двухколесном шарабане. Но в сериале он, а затем и Нина разъезжают на автомобиле. Как еще для “осовременивания”, не догадались посадить их на “Майбах” или “Мерседес 600”?

Придумали создатели сериала и визит поселенца Шапошникова к Прохору Громову с бомбой в портфеле, а затем и “самоликвидацию” Шапошникова этой бомбой.

Отношения Нины и Протасова в романе были только платонические, но здесь создатели сериала уложили ее в постель к Протасову, также, видимо, для “осовременивания” романа.

В романе Нина поддерживает Прохора и остается ему женой до конца его дней.

В конце же сериала Нина отвергает Прохора, убирает даже его портрет из кабинета. Затем идет ее моментальное превращение из благодетельницы рабочих в суровую хозяйку, запрещающую строить даже бараки для них. Мало того, она предает и Протасова, указывая полиции, где его тайник с запрещенной литературой, хотя в романе это сделала Наденька.

И список таких изменений и дополнений и фантазий, сделанных создателями сериала можно продолжать еще долго.

Апофеозом “осовременивания” романа создателями сериала является придуманное ими убийство Петра Даниловича Громова Филькой Шкворнем по заданию Прохора Громова.

А ведь в романе Прохор решил помириться с отцом и отправился на тройке к нему в село Медведево. Но в пути наткнулся на банду Ибрагима –Оглы, что затем очень сломало его..

Создателям сериала показалось мало тех прегрешений, которые в романе сделал Прохор. Они решили сделать его еще и убийцей собственного отца.

Вот такой букет “осовременивания” знаменитого романа Вячеслава Шишкова придумали наши создатели очередного телевизионного новодела, которые заполонили наше TV.

Просто не сценарий по роману, а сочинение на свободную тему.

Чтобы интересно сказал им по этому поводу Вячеслав Шишков?

Думаю, что ничего хорошего.

Но он давно умер и авторы телевизионного сериала просто распоясались в своих фантазиях и “дописывании сюжетных линий” по выражению Ю Мороза.

Вот в этом и отличаются великие экранизации великих классических произведений, что там сценаристы и режиссеры не позволяют себе такого “дописывания”,

Вы можете себе представить такую сюжетную линию, чтобы для “осовременнвания” фильма в знаменитой экранизации С.Герасимова “Тихого Дона” Аксинье Астаховой был дан в руки яд, и она отравила бы своего мужа – Степана Астахова, чтоб тот не мешал ее любви к Григорию?

А нашим создателям для “осовременивания” классики все оказывается можно.

Но им мало того, что они сделали главную героиню фильма Анфису преступницей, отравительницей!

“Дописывание сюжетных линий” сделало соучастником ее преступления и Петра Громова, которого Анфиса просит убрать труп Антипа, что тот и делает, выбрасывая труп на муравейник, где его лицо было съедено до неузнаваемости.

Вот так, наши “современные классики”, изуродовали знаменитый роман Вячеслава Шишкова в своем сериале.

Здесь полностью подойдет фраза знаменитой Фаины Раневской, что создатели сериала просто “плюнули в вечность”.

Несмотря на грандиозную рекламу этого сериала, предпринятую Первым каналом и то, что мнению К Эрнста, ”книга В. Шишкова современному читателю практически неизвестна”, интернет просто забит негативными и возмущенными откликами телезрителей на “осовремененный” сериал и на искажение романа.

Сериал “Угрюм-река” 1968 года - это великолепное кинодействие по роману Шишкова, которое живет уже более 50 лет и будет оставаться в памяти еще долго..

Сейчас, после выхода нового сериала, думаю, многие станут пересматривать легендарный фильм Ярополка Лапшина 1968 года, читать или снова перечитывать роман В. Шишкова.

Вот это, на мой взгляд, явится единственным достоинством нового телесериала.

“Осовремененная” экранизация романа В. Шишкова Юрием Морозом останется, видимо, просто проходным телесериалом, которые наводнили наше TV и служат только для занятия телевизионного вещательного времени.

Предыдущая попытка Ю.Мороза “осовременить” еще одну русскую классику, роман “Братья Карамазовы”, восьми серийный сериал, который вышел на экраны в 2009 году практически уже забыт, и можно сказать “пахнет уже нафталином”.

Но многим до сих пор помнится экранизация этого романа 1968 года, сделанная И. Пырьевым ( после его смерти фильм заканчивали исполнители главных ролей - Михаил Ульянов и Кирилл Лавров), которая стала действительно знаменитой.

Это еще одно доказательство того, что литературная классика не нуждается в осовременивании, Поэтому она и классика!

Конечно. новый сериал “Угрюм – река” просто обречен на сравнение с сериалом 1968 года и прежде всего по выбору и игре актеров.

Хочу оговориться, что говоря о создателях фильма, имел ввиду режиссера, продюсеров и сценариста, чьи попытки осовременивания великолепного романа В. Шишкова “Угрюм-река” сделали киносериал не “Угрюм-рекой”, а сериалом по их фантазиям - “Угрюм - кино”, но с красивыми панорамными видами.

В сериале играют хорошие и даже очень хорошие актеры:

А.Балуев - в роли Петра Громова, Юлия Пересильд – вроли Анфисы Козыревой, Наталья Суркова - в роли Марьи Кирилловны, Роман Мадянов - в роли купца Куприянова, Борис Каморин - в роли отца Ипата, Сергей Колтаков (к сожалению уже умерший) – в роли следователя Голубева и др.

Но актеры, по К. Станиславскому, “ действуют в предлагаемых им обстоятельствах”, в которые их здесь и поставили создатели фильма.

Сибирский таежный купец, самодур, тем не менее сумевший распорядиться полученным от деда Данилы награбленным наследством, от которого исходит внутренняя сила, несмотря на свое сумасбродство думающий об увеличении капитала, одержимый своей страстью к Анфисе. Вот таким Петр Громов предстает в сериале 1968 года в исполнении Виктора Чекмарева (снимался в к.ф. “Поднятая целина” - Яков Лукич Островнов, “Дело Румянцева” – Шмыгло и др., более 60 кинофильмов)

Здесь в сериале появляется Александр Балуев в роли Петра Громова, но это не купец Петр Громов, а артист Александр Балуев в лохматом парике с нестриженной и неопрятной бородой, прямо с начала фильма по воле его создателей, ненавидящий своего сына и вечно пьяный, корявый самодур.

Образ Петра Громова скрылся у него за этим лохматым париком.

На мой взгляд, вряд ли эту роль можно назвать актерской удачей А.Балуева.

Кстати, русские купцы традиционно всегда были с аккуратно подстриженными бородами.

Образ Анфисы, созданный Людмилой Чурсиной в сериале 1968 года, это действительно роковая сибирская красавица, ведьма, сильная натура из-за которой ломались человеческие судьбы, давно "живет" отдельной от нее жизнью, как кинематографический чудный образ.

Анфиса, в исполнение Юлии Пересильд, яркая, верткая, очаровательная соблазнительница. Но режиссер и сценарист для осовременивания образа Анфисы изуродовали его, нацепив на нее - сибирячку рыжий парик, завитый “мелким бесом”, да еще и сделали ее преступницей.

Ведь по роману Анфиса “с льняными волосами, стянутыми в тугой пучок на голове”.

Прохор Громов в исполнении А.Горбатова, симпатичного и хорошего артиста, высок, строен, но опять же волею создателей сериала, почему-то рыжеватый, хотя по роману он черноволосый и чернобровый, а по прошествию нескольких лет, даже с “черной бородой, похожий на цыгана”.

В сравнении с Георгием Епифанцевым, создавшим просто идеальный образ литературного героя Прохора Громова в сериале 1968 года, у Александра Горбатова можно сказать этот образ вышел, что называется ”дымом пожиже и трубой пониже”. Он не Прохор Громов - сибирский купец и промышленник, а просто сумасбродный Прошка, запутавшийся в своих капиталах и жизни.

Страсть режиссера Ю. Мороза к рыжим видна и в образе Ибрагима –Оглы в исполнении актера Юрия Миронцева, который предстал с рыжей окладистой бородой, а ведь у Ибрагима-Оглы в романе “чернели густые брови, чернела борода его”.

Если в сериале 1968 года Ибрагим, в исполнении артиста Гиви Тохадзе - это действительно жгучий кавказский темперамент, то здесь Ибрагим артиста Юрия Миронцева также значительно “пожиже дымом”. Рыжая борода “заслонила” видно весь кавказский темперамент.

Илья Сохатых в великолепном исполнении знаменитого Александра Демьяненко в сериале 1968 года - это ярчайший персонаж, действительно приказчик с его льстивыми манерами и вычурной дурацкой речью, как сказано в романе “первый франт на деревне..всегда в воротничках, в манжетах, в ярких галстуках..”

Здесь же Илья Сохатых, в исполнении хорошего актера Александра Яценко какой-то тусклый, далеко не франт и костюмы на нем какие-то мешковатые.

Финал сериала – просто этакий “happy-end” Ибрагима-Оглы, которому сбрили рыжую бороду, нарядили под купчишку и женили его на Варваре, хотя совсем недавно он был бандитом и самым настоящим головорезом, обезглавившим пристава. Но создатели фильма посчитали, что он перевоспитался и “простили” его.

. При этом забыли превратить его в православного, без чего Варвара не соглашалась выходить за него замуж. Отец Ипат, к которому когда-то в сериале приходил с живым поросенком Ибрагим (в романе- с зарезанным гусем) с просьбой о крещении, ведь отказался его крестить.

Прохору Громову, в романе покончившему счеты с жизнью, бросившись с площадки своей башни, предрекли “кару небесную”, в виде Тунгусского метеорита.

Полное надругательство над русской литературной классикой.

В титрах сериала надо было бы написать: " Зрителям, прочитавшим роман В.Шишкова, смотреть не рекомендуется!"

Демонстрация сериала закончилась 1 апреля. Очень символично!.

Так что думаю, видимо, можно считать этот сериал “первоапрельской шуткой”, правда, не очень умелой.

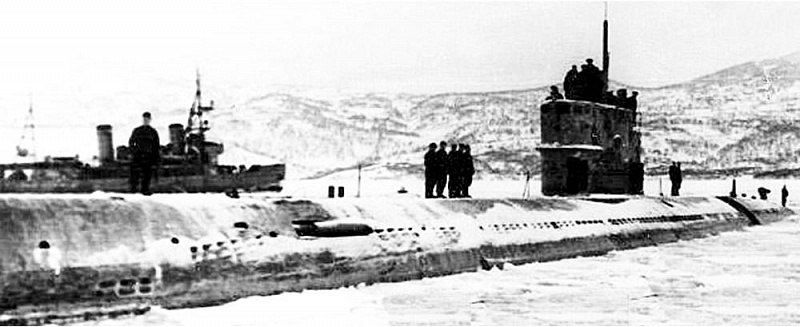

На подводной лодке Щ-121 начиналась офицерская служба

На подводной лодке Щ-121 начиналась офицерская служба

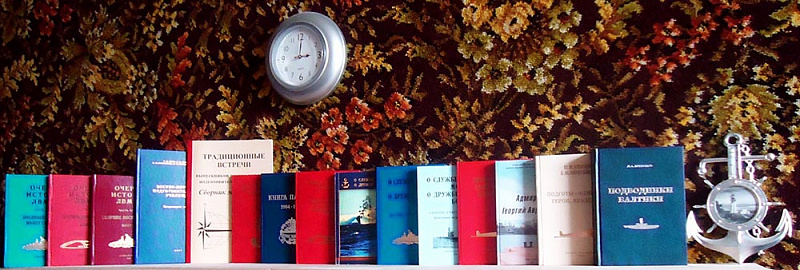

Центральное Конструкторское Бюро Морской Техники «Рубин».

Центральное Конструкторское Бюро Морской Техники «Рубин».

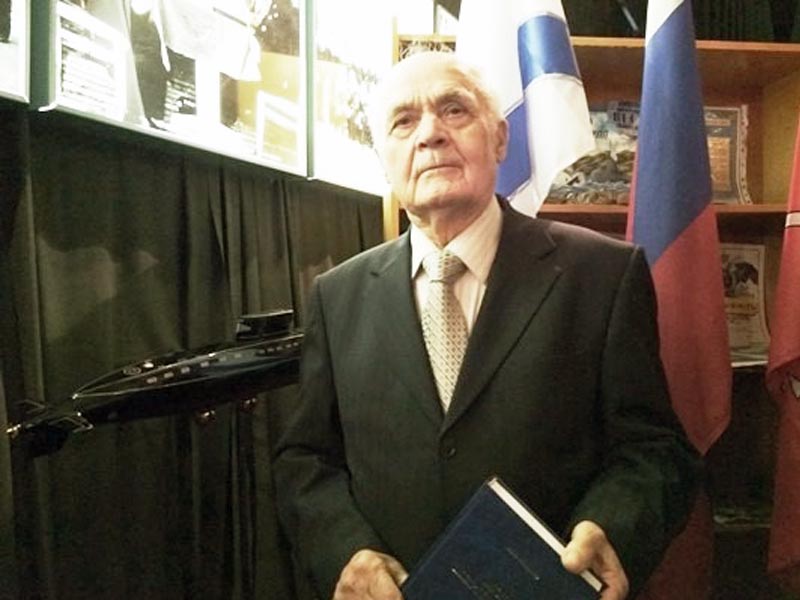

Заместитель председателя Санкт-Петербургского Морского Собрания адмирал Иванов Виталий Павлович вручает Клубкову Юрию Михайловичу орден «За заслуги в морской деятельности»

Заместитель председателя Санкт-Петербургского Морского Собрания адмирал Иванов Виталий Павлович вручает Клубкову Юрию Михайловичу орден «За заслуги в морской деятельности»

Главком ВМФ СССР С.Г.Горшков и Главный штурман ВМФ Р.А.Зубков

Главком ВМФ СССР С.Г.Горшков и Главный штурман ВМФ Р.А.Зубков