На наш взгляд, наиболее интересная характеристика Аржавкина содержится в повести "Предела нет". "... у командующего флотилией (Краснознаменной Дунайской. - Ред.) контр—адмирала были две «руки» — бригада речных кораблей (Отец - Ред.) и бригада речных кораблей Аржавкина. Выдвигая то одну, то другую, он попеременно бил ими вдоль Дуная."

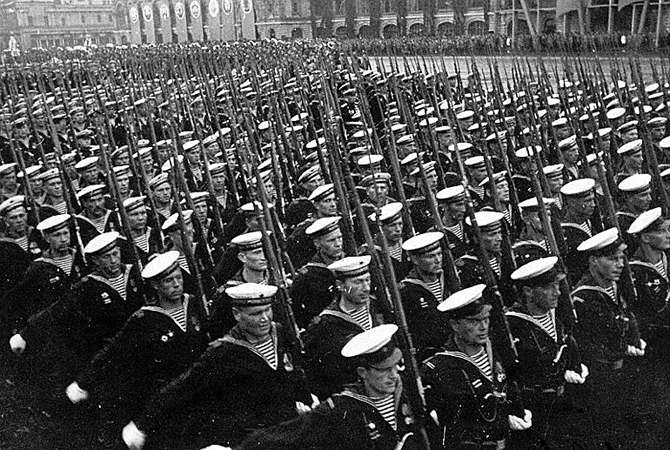

"АРЖАВКИН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 1909, Ярцево - 1965, Ленинград. Контр-адмирал. Участник Великой Отечественной войны. В ВМФ СССР с 1932. Перед войной командовал батареей, служил в штабе КЧФ, в войну - канонерской лодкой, дивизионом катеров Волжской военной флотилии, был командиром 25-го дивизиона катеров на озере Ильмень, 25-й бригады речных кораблей на Чудском озере, 2-й отдельной бригады речных кораблей Дунайской флотилии. Участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945."

"После войны занимал должности командира соединения, учебного отряда, командующего флотилией, заместителя командующего Северным флотом, заместителя командира Ленинградской военно-морской базы. В 1945 был единственным старшим офицером Военно-Морского Флота СССР, удостоенным за личное мужество, умелое командование частями, соединением, образцовое выполнение боевых заданий тремя флотоводческими орденами - Нахимова 1 и 2 ст., Ушакова 2 ст., полководческим орденом Александра Невского. Также награжден двумя орденами Красного Знамени, двумя Отечественной войны 1 ст., двумя орденами Красной Звезды, болгарским орденом «За храбрость», югославским — «За заслуги перед народом», чехословацким — «За храбрость перед врагом», многими советскими и иностранными медалями."

Более подробные сведения содержатся в справочнике Лурье Вячеслава Михайловича "Адмиралы и генералы Военно-Морского флота СССР: 1946-1960". - М.: Кучково поле, 2007. В частности, Аржавкин до 1922 г. носил другую фамилию — Зайченков... Из представления (1953): «...Характеризуется как инициативный, грамотный морской офицер. Лично дисциплинирован, энергичен и смел... В сложной обстановке не теряется, умеет принять правильное решение и настойчиво провести его в жизнь, ответственности за принятое решение не боится. К подчиненным требователен и справедлив. Работоспособен, обладает хорошими организаторскими способностями...» ...

Сын: Аржавкин Эрнст Александрович (род. 1937), офицер ВМФ..."

Последний факт биографии, видимо, объясняет, почему Аржавкин А.Ф. добился направления сыновей 1931-го и 1934-го годов рождения в Нахимовское училище. О них чуть позже. Кстати, у Николая Герасимовича Кузнецова, у других отцов, участников войны, были дети от разных жен, и дети, как правило, были дружны. Дела "житейские", наличие культуры позволяло сохранять уважение, а отчасти и любовь в семьях.

Сегодня в интернете можно найти много материалов об Аржавкине: командире дивизиона катеров-тральщиков ОБТ, капитан-лейтенанте, командире бригады речных кораблей, капитане 2 ранга, капитане 1 ранга, контр-адмирале. Приведем некоторые ссылки, отражающие боевой путь отца нахимовцев Аржавкиных.

"Волжская военная флотилия к началу боевых действий в районе Сталинграда, то есть к концу июля 1942 г., состояла из двух бригад речных кораблей, куда входили канонерские лодки «Усыскин», «Громов», «Руднев», «Чапаев» и другие, бронекатера, катера-тральщики, полуглиссеры и различные мелкие речные плавсредства. Командующим флотилией был контр-адмирал Д.Д.Рогачёв, военным комиссаром — дивизионный комиссар П.Т.Бондаренко, начальником штаба — капитан 1 ранга М.И.Фёдоров.

Основные силы флотилии были сосредоточены в районе Красноармейска. Часть соединений, на которые выпала главная тяжесть боевых действий во время великой битвы на Волге, находилась в непосредственной близости от расположения частей 62-й армии Сталинградского фронта, а также левого фланга Юго-Восточного фронта (99-я стрелковая дивизия), позже преобразованного в Донской фронт. В состав Волжской военной флотилии входили:

— Северная группа кораблей в составе канонерских лодок «Усыскин» и «Чапаев», 1-го дивизиона бронекатеров (5 единиц) и нескольких полуглиссеров. Корабли дислоцировались в рукаве реки Ахтубы, в том месте, где ныне вырос город Волжский. Командовал группой кораблей капитан 3 ранга СП Лысенко;

— 2-й дивизион бронекатеров, стоявший в затоне Тумак ниже селения Красная Слобода, места основной переправы 62-й армии. Командиром дивизиона был капитан 3 ранга А.И.Песков;

— дивизион катеров-тральщиков, в составе которого имелись также два бронекатера и несколько полуглиссеров, стоял севернее Сталинграда в районе Дубовки. Командовал дивизионом выпускник Училища связи капитан-лейтенант А.Ф.Аржавкин...

Корабли Северной группы в течение всего периода боев за Сталинград оказывали также серьёзную поддержку 124-й стрелковой бригаде полковника С.Ф.Горохова, оборонявшей район Тракторного завода и отрезанной от основных сил 62-й армии. Через офицеров связи Северной группы полковнику С.Ф.Горохову доставлялись наиболее важные сведения из штаба флотилии, Северной группы кораблей, а также от командира 99-й стрелковой дивизии. Последняя взаимодействовала со 124-й стрелковой бригадой и с дивизионом катеров капитан-лейтенанта А.Ф.Аржавкина. Бронекатера этого дивизиона поддерживали 99-ю стрелковую дивизию, ведя артиллерийский огонь и обстреливая реактивными снарядами части противника, вышедшего к Волге севернее Сталинграда на участке от Латашанки до Акатовки...

Кроме частей 62-й армии, штаб Северной группы кораблей также по специальному расписанию и по отдельным таблицам условных сигналов (ТУС), поддерживал постоянную линию со штабом 99-й дивизии. Наконец, ещё одна линия, правда очень неустойчивая, связывала КП Северной группы с группой бронекатеров дивизиона капитан-лейтенанта А.ФАржавкина. Несмотря на сравнительно небольшое расстояние (около 20 км) и достаточную мощность стоявших на бронекатерах радиопередатчиков, на первых порах с ними никак не удавалось установить связь, пока не догадались, что дело в поручневых антеннах на бронекатерах. Как только антенну прикрепили к 10—15-метровой мачте, установленной на высоком берегу, где стояли катера, ситуация была исправлена: мы вызвали КП Лысенко и сразу же получили ответ. Однако постоянно иметь на открытом месте у берега противника радиоантенну — значило демаскировать катера, которые не были заметны не только с противоположного берега или с самолёта, но и с расстояния в 50—100 метров. Вот почему связь с этой группой осуществлялась не всегда."

"Старшим морским начальником в Камышине был капитан 2 ранга В.А. Кринов, командир 2-й бригады тральщиков — человек решительный и энергичный. Под стать ему были и командиры дивизионов. Мне особенно запомнился командир 6-го дивизиона капитан-лейтенант А.Ф. Аржавкин. Он дневал и ночевал на реке, переходя с корабля на корабль. Узнав о приближении вражеских самолетов, Аржавкин успел подтянуть свои корабли к рейду, и они тоже приняли участие в отражении налета."

"Ставка к тому времени приказала провести в Прибалтике ряд частных наступательных операций. 10 августа перешли в наступление войска 3-го

Прибалтийского фронта (командующий генерал армии И. И. Масленников) с задачей освобождения Тарту. Войска встретили ожесточенное сопротивление и на рубеже реки Пиуза вынуждены были приостановить продвижение. Тогда командир бригады речных кораблей капитан 2 ранга А. Ф. Аржавкин предложил нанести удары в тыл противнику. Командующий фронтом одобрил это предложение и приказал высадить десант в районе Лане, Мехикорма. Для этого были выделены 3 дивизии, 2 артиллерийских и 1 зенитный полки, 2 артиллерийских и 1 понтонно-мостовой батальоны. Из бригады речных кораблей были сформированы 3 отряда десантно-высадочных средств и отряд кораблей артиллерийской поддержки, всего 12 бронекатеров, 8 сторожевых и минных катеров и 20 тендеров. Авиационное обеспечение десанта осуществляла 14-я воздушная армия. Бои начались на рассвете 16 августа. В районе Мехикорма высадился первый эшелон десанта в составе 191-й \414\ стрелковой дивизии. Преодолевая сопротивление противника, дивизия двинулась в направлении Тарту. В полдень высадился второй эшелон. После этого корабли приступили к переправе через Теплое озеро (пролив между Чудским и Псковским озерами) остальных частей и тылов. За 3 дня в районы Лане и Мехикорма было переправлено около 6500 человек, 89 орудий, более 80 минометов, 24 автомашины, 312 тонн боеприпасов и 40 тонн других грузов.

В результате успешных действий десанта приозерный фланг противника был обойден с тыла, что помогло нашей армии нанести фланговый удар по Тарту и захватить этот важный опорный пункт, прикрывавший путь к центральному району Эстонии."

И.М. Плехов, С.П. Хватов. (КАТЕРА и ЯХТЫ №4 (98) за 1982 год). Фото из собрания В. В. Бурачка.

"... Сюда же, но на ближайшие подступы к Кенигсбергу, был переброшен и Петрозаводский дивизион под командованием кап. 2 р. М. Ф. Крохина. Отличившиеся на Онежском озере катерники этого соединения в дальнейшем, как пишет командовавший в годы войны Балтфлотом адмирал В. Ф. Трибуц, "показали свою удаль и мастерство на Чудском озере, обеспечивая переправу армии генерала Федюнинского". Здесь главной задачей была защита десантных судов от ударов вражеской авиации. Известен, например, случай, когда БКА № 323 вел через озеро тендер и два перегруженных сверх всякой нормы бота с солдатами. Несколько немецких самолетов начали по очереди пикировать на катер, чтобы сначала разделаться с ним. Из 16 членов экипажа 13 были ранены, в том числе и командир лейт. А. Ф. Васильев, но БКА отразил все атаки стервятников и защитил охраняемые суда. За две недели переброшенная сюда с Волги бригада А. Ф. Аржавкина (12 БКА) перевезла через озеро 135 тыс. солдат и офицеров со всей боевой техникой...

Одной из самых замечательных, на наш взгляд, операций, которые провели БКА, был захват Имперского моста в самом центре красавицы-Вены 11.IV 1945 г. Ожесточенные бои на окраинах Вены шли уже несколько дней и ночей. Чтобы переправиться на основную правобережную часть города, надо было во что бы то ни стало овладеть единственным уцелевшим мостом через Дунай. Стало известно, что немцы подготовили к взрыву и его, но еще не подорвали только потому, что мост был необходим им самим при обороне Вены.

Неоднократные попытки наших частей хотя бы приблизиться к Имперскому мосту оказались неудачными. Тогда, по предложению кап. 2 р. А. Ф. Аржавкина (эту фамилию мы уже упоминали) захват моста был поручен ударному отряду Дунайской флотилии. Операция была совершенно необычной и очень "шумной". В отличие от классических ночных рейдов, на этот раз пять БКА ст. лейт. С. И. Клоповского пошли на прорыв ясным солнечным днем - около полудня. Другого выхода не было: кораблям предстояло пробираться между обрушившимися в воду фермами взорванного немцами главного Венского моста, а в темноте нащупать проход было бы невозможно...

И вот бронекатера с десантом - батальоном стрелков-гвардейцев на самом полном ходу ворвались в центр города и, оказавшись перед позициями противника, открыли беглый огонь по обоим берегам. Как рассказывают участники этой операции, немцы просто опешили, несколько минут их батареи молчали! А тем временем наши БКА закрылись дымовой завесой. Были выдвинуты вперед восемь приданных отряду минометных катеров с реактивными установками. В этот же момент ударила наша армейская артиллерия, волна за волной пошли краснозвездные штурмовики. Как вспоминает разведчик флотилии А. А. Чхеидзе, оба берега на подступах к мосту утонули в огне и дыму.

Разделившись на две группы, БКА высадили десантников сразу на оба края Имперского моста. Гвардейцы буквально скинули подрывников в воду и двое суток держали захваченный мост в центре еще занятой врагом Вены..."

"...Из пяти венских мостов четыре были взорваны, и [132] только пятый — Имперский — был заминирован, но еще не взорван. Немецко-фашистское командование делало все возможное, чтобы удержать в своих руках всю правобережную часть Вены. Предпринятые 9 и 10 апреля попытки наших войск захватить мост были отбиты противником.

Командир 2-й бригады речных кораблей капитан 2-го ранга Аржавкин, ознакомившись с обстановкой, предложил захватить мост, высадив одновременно на правый и левый берега Дуная у подступов к мосту десант. Перед десантом ставилась задача удержать мост в своих руках до подхода наших частей.

В десант выделялась усиленная стрелковая рота от 80-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием старшего лейтенанта Э. А. Пилосяна."

... был единственным старшим офицером Военно-Морского Флота СССР, удостоенным за личное мужество, умелое командование частями, соединением, образцовое выполнение боевых заданий тремя флотоводческими орденами — Нахимова 1 и 2 ст., Ушакова 2 ст., полководческим орденом Александра Невского."

Имя Александра Федоровича, как и Павла Ивановича Державина, носит корабль, - сухогруз Дунайского пароходства

Аржавкин Марат Александрович был зачислен в училище в 1946 году, но уже в следующем году отчислен за неуспеваемость. Однако в 1976 году успешно закончил училище его сын, Аржавкин Александр Маратович, реализовав тем самым мечту отца. У Марата Александровича был старший брат, Спартак Александрович, который не закончил ЛНВМУ по состоянию здоровья. Ему нашлось место и в памяти однокашников по выпуску 1949 года, и в истории страны.

Пятьдесят лет спустя (альманах второго выпуска ЛНВМУ). Редактор - составитель: Солуянов В.Е. СПб., 1999.

«И еще...»

Всех не поставишь в первый ряд,

Вот «перебежчиков» отряд:

Аржавкин, Чайкин, Карасев,

Швецов, Морятов, Писклюков,

Лев Купче, Алексеев, Паровов,

За ними Яшечкин и Смолий.

Ушли по воле и неволе

Искать по свету лучшей доли,

Ловить фортуну в облаках,

Но та не поймана пока...

Аржавкину Спартаку - (Председатель св. профсоюза военных моряков РФ)

Спартак Аржавкин - не простак,

Пытался плавать, как никак,

Из всех морей Союза

Он выбрал профсоюзы.

В.С.

"с отчетным докладом выступил председатель Федерации Спартак Аржавкин. Он отметил борьбу Федерации с задержками выплаты заработной платы и за ее увеличение, акции протеста в связи с этим, в ходе которых профработники и активисты получили навыки организации и проведения таких мероприятий, а общество узнало, что в составе Вооруженных Сил трудится большой отряд гражданского персонала, его проблемы и трудности. Федерация регулярно заключала с Министерством обороны Тарифные соглашения, через которые удается решать многие специфические проблемы людей без погон, обеспечивающих вместе с военнослужащими обороноспособность страны...

Съезд вновь избрал председателем Федерации Аржавкина Спартака Александровича..."

А на следующем в своем выступлении отметил заслуги Аржавкина С.А.: "... В непростых условиях экономических и социальных преобразований вам удалось добиться значительных успехов в деле совершенствования системы социальной защиты гражданского персонала армии и флота.

В этом, конечно же, немалая заслуга вашего первого Председателя Спартака Александровича Аржавкина, который бессменно руководил Федерацией с момента ее создания и до последних дней своей жизни. Его почти четырнадцатилетняя деятельность на этом посту во многом способствовала становлению, укреплению авторитета и влияния Федерации и заслуживает глубокого уважения, самых теплых слов благодарности и доброй памяти..."

Начав свою профсоюзную деятельность с низовой работы, в 1970-е годы Спартак Александрович работал секретарем в 1982 году его перевели на работу в аппарат ВЦСПС.

Что представляла из себя его работа в 1990-е годы, дают представление статьи, опубликованные в газете «Коммерсантъ».

"Профсоюзы рабочих и служащих армии и флота намерены обсудить сегодня катастрофическую ситуацию с финансированием Министерства обороны, невыплатой зарплаты и денежного довольствия на собрании актива профсоюза Москвы и Московской области, а 19 сентября провести пикетирование Белого дома. Как сообщил вчера председатель Федерации профсоюзов рабочих и служащих вооруженных сил РФ Спартак Аржавкин, с июня финансирование военного ведомства осуществляется в минимальных размерах. В частности, в августе для выплаты зарплаты и денежного довольствия Министерству обороны было выделено 2,3% необходимой суммы. По его данным, на первое сентября этого года задолженность Минобороны по зарплате и денежному довольствию составляла 6,1 трлн руб., по пособиям на детей — около 500 млрд, по льготам чернобыльцам — 200 млрд руб. По словам Аржавкина, отсутствие финансирования привело к развалу ремонтного и строительного комплекса Министерства обороны, где работает около 600 тыс. гражданских служащих. В критическом положении оказались научно-исследовательские и конструкторские учреждения военного ведомства. Помимо задолженности по зарплате, сообщил Спартак Аржавкин, долг Министерства обороны по всем платежам за коммунальные услуги и военные перевозки составляет около 25 трлн руб."

"Министр уповает на судьбу и здравый смысл

Спустя два с половиной месяца после назначения министром обороны Игорь Родионов все же решился на "большую" пресс-конференцию. Официально ее тема была сформулирована так: "Россия и НАТО после Бергена". Хотя было ясно, что только этой проблемой дело не ограничится. От министра ждали программных заявлений о его видении реформы в армии.

Такого наплыва журналистов в Минобороны еще не было. За час до пресс-конференции на входе выстроилась очередь внушительной длины — аккредитовался 341 корреспондент. В целом ожиданий Родионов не обманул. Высказался он практически по всем международным и внутренним проблемам: от НАТО и Афганистана с Арменией до профессиональной армии и коррупции. Осторожничал (за лишнее словцо часто был бит его предшественник), но несколько громких заявлений сделал.

"Ситуация в армии удовлетворительная, управляемая. Но в дальнейшем могут возникнуть крайне нежелательные, неуправляемые процессы", — сказал Родионов. Долги военным, по его словам, превышают 25 трлн рублей, а "в проекте бюджета на 1997 год заложены сложнейшие проблемы". Предусмотренные там 98,7 трлн на оборону — это треть от необходимого военным минимума. Вообще не оговариваются расходы на миротворчество в СНГ, на выполнение договорных обязательств, сотрудничество с НАТО.

"Нам говорят: сокращайтесь. Мы это делаем, — сетовал министр, — но это надо делать разумно. Расформирование мотострелкового полка обходится в 48 млрд рублей, а его содержание — в 14 млрд в год. Сокращение армии на 100 тысяч человек стоит 4 трлн". Если бюджет не будет скорректирован, "Россия может потерять вооруженные силы как единую боеспособную структуру", — подытожил министр.

Кстати, вчера объявила предзабастовочное состояние из-за задержек зарплаты федерация профсоюзов рабочих и служащих вооруженных сил, объединяющая 850 тысяч человек. Как сообщил корреспонденту Ъ глава федерации Спартак Аржавкин, если до 31 октября ситуация не изменится, профсоюзы пойдут на всеобщую забастовку. На вопрос, что произойдет, если персонал откажется работать, он заявил: "Это будет страшно. Мы же ремонтируем атомные подлодки, гражданский персонал задействован на боевом дежурстве". Иными словами, речь идет не только о том, что может не взлететь МБР для нанесения "ответно-встречного удара", но и об угрозе крупных аварий на ремонтных заводах и судоверфях.

Что же касается боеспособности армии, то, по мнению Родионова, "по Чечне" о ней судить нельзя: "Все смешали в одну кучу, вооруженные силы, внутренние и другие войска и ответственность свалили на армию в лице того же Тихомирова. Армия свое дело сделала, лишила сепаратистов тяжелого оружия, уничтожила их большую часть — теперь дело за политиками и органами внутренних дел". Самым же смелым стало заявление министра о невозможности выполнить указ Бориса Ельцина о переходе в 2000 году на профессиональную армию. Пока на такие слова не решался никто, хотя и повстречать хоть одного военного, поверившего в реалистичность этих планов, корреспонденту Ъ не довелось. "В сжатые сроки в нынешних условиях переход на контрактную армию вряд ли возможен. Но мечтать можно", — заявил Родионов и предложил новый срок — не ранее 2005 года. Главный же его программный тезис такой: "Нужна не сверхармия, а современные вооруженные силы, о мощи которых знал бы потенциальный противник. Или просто сосед". При этом Родионов сообщил, что у МО есть план реформирования, рассчитанный на период до 2005 года и предусматривающий создание нового типа соединений при уменьшении их числа, а численность армии может быть сокращена до 1,2 млн человек.

Разочарованными покидали пресс-конференцию разве что восточноевропейские журналисты, забросавшие министра "натовскими" вопросами. Ничего нового они не услышали: "Последствия расширения НАТО повлекут изменения геополитической ситуации в Европе". Ни угроз, ни компромиссов от Родионова они не добились. Он не уповал ни на танки, ни на санкции, а призывал положиться "на судьбу и здравый смысл".

Обращение к выпускникам нахимовских училищ.

Для поиска однокашников попробуйте воспользоваться сервисами сайта

Просьба к тем, кто хочет, чтобы не были пропущены хотя бы упоминания о них, например, в "Морских сборниках", в книгах воспоминаний, в онлайновых публикациях на сайтах, в иных источниках, сообщайте дополнительные сведения о себе: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. А мечтаем мы о том, чтобы собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Примерно четверть пути уже пройдена, а, возможно, уже и треть. И поэтому - еще и о том, что на указанные нами адреса Вы будете присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru