После успешных испытаний 29 августа 1949 на Семипалатинском полигоне первой атомной бомбы в СССР была поставлена задача создания ядерного оружия для различных видов Вооруженных сил СССР, в том числе для ВМФ, для чего требовалось решить многие сложные научные, технические и организационные проблемы.

И уже 8 сентября 1949 года, всего через 10 дней после испытаний, принято решение о создании специального отдела при Главнокомандующем ВМФ по созданию и освоению ядерного оружия - ядерно-технического обеспечения сил флота.

Он получил наименование 6 отдел ВМФ и подчинялся непосредственно Главкому ВМФ, а с образованием Военно-морского министерства - с 22 февраля 1950 года по 15 марта 1953 года - Военно-морскому министру.

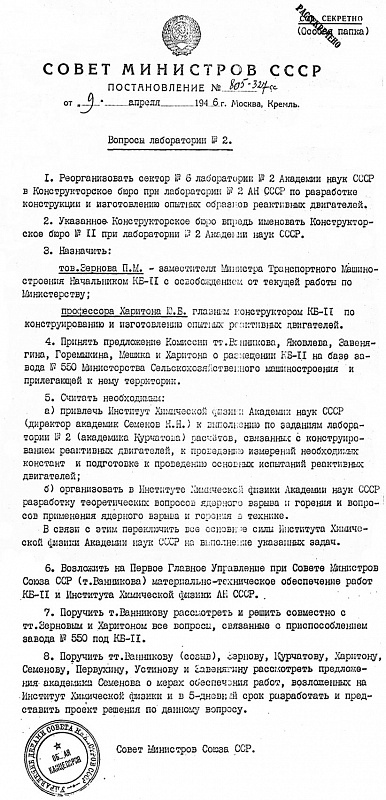

Первым начальником 6 отдела ВМФ, а затем и 6 управления ВМФ стал капитан 1 ранга Фомин Петр Фомич (впоследствии вице-адмирал).

Вице адмирал П.Ф. Фомин

Вице адмирал П.Ф. Фомин

Основатель системы ядерно-технического обеспечения ВМФ

Статус 6-го отдела определили Положением, которое утвердил 3 июля 1950 года Военно-морской министр адмирал И. С. Юмашев.

В нем было записано:

- “ 6-й отдел при Военно-морском министре состоит на правах Управления Морского Генерального штаба”.

5 апреля 1954года 6 отдел при ГК ВМФ переименован в 6 Управление ВМФ, с подчинением уже не Главнокомандующему ВМФ, а его первому заместителю.

Начальниками 6-го Управления ВМФ были:

- вице-адмиралы П. Ф. Фомин (1949 - 1966 г.г.), А.Н. Вощинин (1966 - 1975), Е.А. Шитиков (1975 - 1982), Г.Е.Золотухин (1982- 1994), контр-адмирал С.И. Чирков ( 1994-1997).

Прежде всего, под руководством 6 отдела ВМФ была организована система подготовки личного состава ВМФ по основам устройства ядерного оружия, вопросам его применения в боевых действиях на море, способам защиты от поражающих факторов ядерного взрыва.

В 1953 году после выхода приказа министра обороны СССР от 5 ноября “О подготовке Вооруженных Сил к действиям в условиях применения ядерного оружия”. ГК ВМФ было поручено 6-го отделу организовать разработку руководящих документов по действиям сил флота при применении противников ядерного оружия, оценке воздействия поражающих факторов атомного взрыва на объекты ВМФ.

Для развития ядерного оружия Военно-Морскому Флоту необходимо было иметь специализированный научно-исследовательский институт и полигон для испытаний морского ядерного оружия, а также кораблей на воздействие поражающих факторов ядерного взрыва.

По инициативе 6 отдела ВМФ декабре 1952 года первый заместитель Военно-морского министра адмирал Н. Е. Басистый представил заместителю Председателя Совета Министров СССР Н. А. Булганину доклад с проектом постановления о создании такого НИИ.

Для начала была создана Центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИИИЛ) № 14 ВМФ. В 1955 году на базе ЦНИИЛ-14 создали Институт № 16 ВМФ.

Заместителем начальника по научно-исследовательской работе Центральной научно-исследовательской лаборатории ВМФ (с 1959 года начальником института №16 ВМФ) стал представитель 6 отдела капитан второго ранга, кандидат технических наук Ю.С. Яковлев, впоследствии вице-адмирал, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

В 1956 году была организована подготовка специалистов в Военно-морской академии, на спецкафедре. Первым начальником этой кафедры стал полковник Н.С.Левченя.

В 1967 году 6 управление организовало подготовку специалистов по ядерному оружию в Черноморском Высшем военно-морском училище им. П. С. Нахимова. Затем в училище была создана специальная кафедра, первым ее начальником стал капитан 1 ранга П.Г. Ключкин.

Вообще следует отметить высокую квалификацию офицеров 6 управления ВМФ, в котором в разные годы служили 12 человек, имеющие ученую степень кандидата технических наук.

В сентябре 1952 года началась новая эпоха в советском кораблестроении.

По предложению академиков А.П. Александрова, И.В. Курчатова и Н.А. Доллежаля И.В. Сталин подписал решение о создании атомной подводной лодки.

Работы над ней велись в условиях строгой секретности, их финансирование осуществлялось через Министерство среднего машиностроения.

. Более года специалисты флота в работах по первой атомной подводной лодке фактически не участвовали.

В январе 1954 года Главком ВМФ адмирал флота Н.Г. Кузнецов возложил на 6 отдел ВМФ руководство всеми работами по ПЛ проекта 627, в том числе и по комплектованию экипажа подводной лодки.

6-й отдел ВМФ организовал и укомплектовал контрольно-приемный аппарат на всех предприятиях СССР, участвовавших в создании ядерной установки для подводной лодки.

Отдел сформировал два экипажа этой лодки и организовал специальную подготовку офицеров электромеханической боевой части подводной лодки.

, В 1954 году на Новой Земле начали создавать полигон для испытаний ядерного оружия и кораблей на воздействие поражающих факторов этого оружия.

Необходимость такого полигона для флота поддержал Главком ВМФ Адмирал флота Советского Союза, нарком ВМФ Кузнецов Н.Г.

31 июля 1954 года вышло постановление Совета Министров СССР о создании полигона на Новой Земле. Вновь организуемое строительство получило название „Спецстрой-700“.

В течение года объект 700 подчинялся командующему Беломорской флотилии. Затем приказом Главкома ВМФ № 00451 от 12 августа 1955 года этот объект выведен из подчинения флотилии и подчинён Начальнику 6 Управления ВМФ.

6-й отдел ВМФ начал подготовку к испытаниям кораблей различных классов на воздействие поражающих факторов натурного подводного атомного взрыва. Она включала организационные мероприятия, научно-методические разработки и аппаратурное обеспечение.

Были разработаны “Временные основные требования по противоатомной защите при проектировании надводных кораблей ВМС”, введенные в действие приказом ГК ВМФ в 1954 году.

25 августа 1955 года было принято постановление Совета Министров СССР о проведении первого ядерного испытания на Новой Земле.

Вот основные вехи той поры:

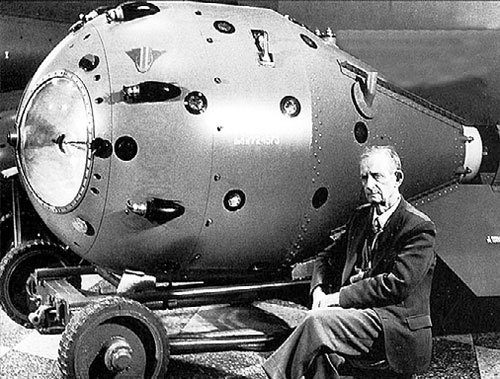

- 21.09.1955 года. Первый подводный ядерный взрыв в губе Черной на Новой Земле. Был проведен подводный взрыв атомного боевого зарядного отделения торпеды Т–5, опущенной на тросе с малого тральщика на глубину 12 метров, что примерно соответствовало глубине хода торпеды.

Целью испытаний была проверка атомного заряда к торпеде, оценка воздействия подводного атомного взрыва на корабли и получения экспериментальных данных для разработки теории подводного ядерного взрыва.

На акватории в губе Чёрной были расставлены корабли-мишени:

четыре эсминца (“Гремящий”- командир корабля капитан 3 ранга Масорин, будущий Главком ВМФ; “Реут”, “Куйбышев”, “Карл Либкнехт”), четыре подводные лодки, два тральщика. На кораблях во время взрыва личного состава не было;

- 10 октября 1957 года. Первая боевая стрельба торпедой с ядерным зарядом на дистанцию 10 км., с взрывом на глубине 35 метров в губе Черной.

Торпедную стрельбу производила подводная лодка С–144 (проекта 613) 73-го отдельного дивизиона подводных лодок Северного флота. Командира лодки капитана 1 ранга Григория Васильевича Лазарева наградили за эти испытания орденом Ленина

В 1957 и 1961гг. были вновь проведены боевые стрельбы торпедами с ядерным зарядом в губе Черной;

- 7.09.1957 года. Проведено первое воздушное ядерное испытание на Новой Земле;

- 5.03.1958 года. Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР № 258-126 «Объект 700» преобразован в Государственный центральный полигон № 6 (6 ГЦП) Министерства Обороны;

- 30.10.1961 года . Проведено испытание самой мощной в мире термоядерной бомбы (50 мгт);

- 18.09.1964 года. Проведено первое подземное испытание на Новой Земле;

- 24.10.1990 года. Проведено последнее подземное испытание в СССР;

- 27.02.1992 года. Указом Президента РФ полигону присвоен статус Центрального полигона Российской Федерации (ЦП РФ).

С 21 сентября 1955 года по 24 октября 1990 года на Новой Земле было проведено 132 ядерных взрыва, что по мощности составляет 94% всех ядерных взрывов, произведённых в СССР.:

- 87 воздушных, 1 наземный (7 сентября 1957 года), 2 надводных (27 октября 1961 года и 22 августа 1962 года), 3 подводных (21 сентября 1955 года, 10 сентября 1957 года, 23 сентября 1961 года) и 42 подземных.

27 февраля 1992 года Государственный Центральный полигон Министерства обороны СССР был переименован в Центральный полигон Российской Федерации (ЦП РФ).

В 1998 году полигон был передан 12-му Главному управлению Минобороны.

Важным шагом в формировании системы эксплуатации ядерного оружия в ВМФ явилось создание в 1958 году отделов спецвооружения на флотах. Первыми начальниками отделов стали Герой Советского Союза контр-адмирал А.И. Кисов (ТОФ), капитан 1 ранга А.В. Дудин (СФ), капитан 1 ранга М.Н. Садовников (ЧФ), капитан й ранга А.П. Борзаковский (БФ).

Началась формирование системы ядерно- технического обеспечения флота.

Первые базы хранения и эксплуатации ядерного оружия создавались Министерством среднего машиностроения и принадлежали этому ведомству, а не Министерству обороны.

Поэтому такое положение долго существовать не могло.

6 управление ВМФ, проведя предварительную рекогносцировку на флотах, подготовили предложения – как и где хранить морское ядерное оружие. Кроме имеющихся подземных сооружений предполагалось строительство и новых объектов, выполненных по индивидуальным проектам. Они должны были стать базовыми и обеспечить прием всей номенклатуры специзделий ВМФ.

Главнокомандующий ВМФ одобрил предложения 6-го Управления и 18 июля 1956 года было принято решение о строительстве баз ядерного оружия- ядерно-технических частей (ЯТЧ) на флотах.

В первой очереди строительства были построены ЯТЧ на Северном (1958год) и Тихоокеанском флотах (1956 год).

На Черноморском флоте такая часть (в/ч 90989) была создана в Балаклаве в 1959 году и находилась на “Объекте 825 ГТС”, который размещался в горе Таврос, на берегу Балаклавской бухты.

“Объект 825 ГТС” является уникальным подземным защитным гидротехническим сооружением, вырубленным в сплошном скальном массиве горы Таврос.

Он имел сухой док и подводный канал длиной 602 метра. В канале могли укрыться 12 подводных лодок пр.613 и пройти по каналу внутри скалы на выход из Балаклавской бухты.

На объекте располагался судоремонтный завод для ремонта подводных лодок.

С 2003 года по 2014 год “Объект 825 ГТС” был музеем ВМС Украины.

Cейчас он является Севастопольским Военно-историческим музеем фортификационных сооружений.

(Об этом объекте рассказано в статье “Раскрытые тайны подземелий Бвлаклавы”, размещенной в моем блоге).

В середине 50-х годов при выборе очередности оснащения корабельного оружия ядерными боеприпасами на первое место ставилась торпеда, затем баллистическая ракета и далее шла крылатая ракета для стрельбы по береговым целям.

В таком порядке и выдавались 6 управлением ВМФ ТТЗ на разработку ядерных боеприпасов и шло принятие их на вооружение флота.

Офицеры 6 управления ВМФ постоянно возглавляли Государственные комиссии по испытаниям ядерных боеприпасов для ВМФ, а также комиссии по проведению контрольно испытаний серийных образцов ядерных боеприпасов.

Надо отметить, что отечественный образец торпеды с ядерным боеприпасом был принят на вооружение на два года раньше американского.

За первое пятилетие функционирования 6-го Управления ВМФ на вооружение флота приняли три ядерных боеприпаса.

В 1958 г. флот получил специальное боевое зарядное отделение (СБЗО) к торпеде.

В начале 1959 г. принята на вооружение ядерная боеголовка 17А2 к баллистической ракете Р-11ФМ и подводные лодки 611-АВ с 2 баллистическими ракетами Р-11ФМ, оснащенными ядерными боеголовками ( ракетный комплекс Д-1) стали выходить на боевую службу.

В середине 1959 года принята на вооружения флота ядерная боевая часть В-1 к крылатой ракете П-5 для подводных лодок.

В заключительной стадии разработки находились автономное боевое зарядное отделение (АСБЗО) для торпеды и ядерная боеголовка 255 А13 для баллистической ракеты Р-13.

К этому времени в систему 6-го Управления ВМФ входили:

- Государственный центральный полигон № 6 МО, Отряд судов специального назначения, обслуживающий полигон, Учебный центр ВМФ, Управлению также подчинялись в специальном отношении отделы спецвооружения Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Камчатской военной флотилии, Морской филиал 12-го ЦНИИ ( бывший 16 НИИ ВМФ), кафедра № 6 Военно-морской академии, спецкафедра в ЧВВМУ имени П.С. Нахимова.

В 1960 году проводится реорганизация 6 управления ВМФ, в его ведение передаются авиационные базы ядерного оружия морской авиации. В управление переводится генерал-лейтенант авиации П.Н. Лемешко, на должность заместителя начальника 6 управления.

В первой половине 60-х годов сложилась система, включавшая созданные в ВМФ организации, способная не только обеспечить боеготовность флота в базах, но и создать условия для несения постоянной боевой службы кораблей с ядерным оружием в Мировом океане.

В начале 2000-х годов прошел еще ряд реорганизационных мероприятий, 6 управление ВМФ вновь реорганизовали в 6 отдел ВМФ.

В результате деятельности 6-го Управления удалось создать систему разработки и испытаний морских ядерных боеприпасов, обеспечения сил флота ядерным оружием с безаварийной эксплуатацией его в военно-морских базах и на кораблях, создать специальную систему ядерно-технического обеспечения сил флота. Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года № 549 был установлен профессиональный праздник специалистов системы ядерно- технического обеспечения, который отмечается ежегодно 4 сентября.

. Эта система продолжает совершенствоваться.

Заложенные в начальном периоде создания требования обращения с ядерными боеприпасами ВМФ остались незыблемыми.

И сегодня вопросы безопасности при создании и эксплуатации ядерного оружия продолжают быть первейшей задачей специалистов спецоружия ВМФ, которых сейчас возглавляет приемник 6 управления ВМФ - 6 отдел ВМФ.

Поздравляю всех ветеранов и специалистов-ядерщиков, продолжающих ныне службу в системе 6 Отдела ВМФ, с юбилейной датой - образования 6 Управления и c праздником специалистов ядерно-технического обеспечения.

Важное

Важное