Владимиров В.В. — человек-легенда, внушал страх слабо подготовленным штурманам и пользовался уважением профессионалов за компетентность, педантизм и человеческие качества.

Повествование о Герое России Александре Александровиче Берзине построим как его собственный рассказ о службе, сопровождая дополнениями из других источников.

А.А.Берзин, контр-адмирал. Мое освоение Арктики. - Военно-технический альманах «Тайфун» №1/2002 (41)

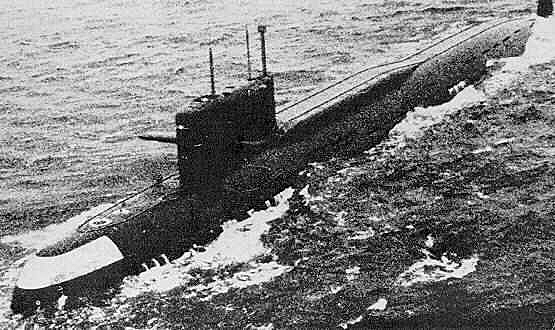

"Мечта стать военным моряком зародилась в детстве, которое прошло в прекрасном приморском городе Баку, где было много военных моряков. Среди "тюлькиного флота" Каспийской флотилии меня особенно прельщали ДЭПЛ пр.613, которые приходили на Каспий после постройки в Сормове для испытаний и отработки задач.

Мечта начала реализовываться в 1959 г., с момента поступления в Ленинградское Нахимовское училище — прекрасное учебное заведение, укомплектованное лучшими педагогами, воспитателями, имевшими за плечами войну, ранения и ордена. Это и помощники офицеров-воспитателей — бывший партизан мичман Алексей Хомяков, мичман Петр Буденков, старшина П.Кормилицин, и командиры рот — капитаны 2 ранга К.Ф.Осипенко, Н.П.Оверченко, и наши кумиры — начальники училища адмиралы Г.Е.Грищенко, В.Г.Бакарджиев и Н.М.Бачков, и многие другие."

А.А.Берзин, контр-адмирал. Мое освоение Арктики. - Военно-технический альманах «Тайфун» №1/2002 (41)

"Затем была учеба на штурманском факультете ВВМУ им. М.В.Фрунзе. Эти пять лет, с 1965 по 1970 г., запомнились не только компасным залом, галерей героев,* но и замечательными педагогами — капитанами 1 ранга Е.П.Глебовым, А.В.Лаврентьевым, Л .В.Кудиным, Н.М.Груздевым, А.И.Тузовым, В.П.Апрелевым, К.Я.Емцом, В.А.Пышкиным и другими, и морскими походами. На всю жизнь запомнился тайфун "Дэбби", в который мы попали в Карибском море на БПК «Сообразительный» в 1969 г."

* — Прим. авт. Кстати, в канун 300-летия образования училища (Морского корпуса) и мой (крайне неудачный) портрет оказался в галерее героев. Правда, после шестилетнего пребывания в звании Героя РФ.

А.А.Берзин, контр-адмирал. Мое освоение Арктики. - Военно-технический альманах «Тайфун» №1/2002 (41)

"С окончанием училища мне пришлось оказаться в неведении о месте назначения: вместе с лейтенантскими погонами, дипломом с отличием и кортиком я получил предписание явиться после первого офицерского отпуска в Северодвинск, в войсковую часть с безликим номером. Как выяснилось, это был первый экипаж 13-го корпуса ракетоносца пр.667А — К-418, находившегося на этапе завершения Государственных испытаний. В прошедшем Учебный центр и принимавшем корабль от промышленности экипаже оказалась одна вакантная должность — командира электронавигационной группы БЧ-1. Командир корабля капитан 1 ранга Анатолий Иванович Павлов лично отобрал мою кандидатуру и "закрыл вопрос" комплектования.

Я оказался единственным в экипаже лейтенантом — со всеми вытекающими последствиями. Моей персоне всегда отдавалось предпочтение, когда речь заходила о несении нарядов патрульной и дежурной службы, назначении старшего по уборке мусора, снега, погрузке всего — начиная ветошью и заканчивая деликатесами (красной рыбой, икрой и вином "Алжирское", пригодным лишь для покраски заборов).

Командир А.И.Павлов, будущий Герой Советского Союза, был строг и суров и поставил мне конкретную задачу:

— Ты один несмышленыш в экипаже, и если хочешь в срок получить "старлея", быстрее сдай зачет на допуск к самостоятельному управлению группой, а в дальнейшем — на дежурство по кораблю.

После напряженных и суматошных последних дней пребывания в заводе 1 ноября 1970 г. наш экипаж, наконец, прибыл на постоянное место базирования — в Гаджиево, в 19-ю дивизию. Встреча экипажа с командиром дивизии капитаном 1 ранга В.Н.Чернавиным (будущим ГК ВМФ и Героем Советского Союза) была "уставно-официальной": он поздравил нас с прибытием в соединение, поставил задачи, выразил надежду на скорейший ввод в состав сил постоянной готовности и в заключение сообщил, что в гарнизоне не имеют жилья более 900 семей и нам "придется немного подождать". Замечу, что в то время офицеры и мичманы понимали ситуацию и не роптали.

Начались самые тяжелые дни для экипажа — подготовка и сдача курсовых задач для ввода в линию. Штаб дивизии "задыхался" от проверок, учебы (некоторые элементы приходилось пересдавать по несколько раз). Следует учесть, что в течение года в дивизию приходили 3-4 новых корабля, и чтобы довести экипажи до ума, "выбить из них заводскую блажь" и привить азы подводной службы, требовалась титаническая работа командования и штабов флотилии и дивизий. А спрос был принципиальный, порой беспощадный, и к тому же иногда круглосуточный.

Так, на следующий день после прихода, около 21 часа, мы с моим штурманом Виктором Толстых прибыли представиться флагманскому штурману флотилии капитану I ранга Владимиру Владимировичу Владимирову* — человеку-легенде, внушавшему страх слабо подготовленным штурманам и пользовавшемуся уважением профессионалов за компетентность, педантизм и человеческие качества. "Железный Фред" (так его называли), узнав, что у меня до сих пор нет зачетного листа на допуск к самостоятельному управлению, обвинил меня в служебной нерадивости, на что я выразил готовность ответить на любой вопрос немедленно. После двухчасовой пытки по устройству системы курсоуказания "Сириус" В.В.Владимиров сказал, что он удовлетворен теоретическим знанием вопроса и приказал на следующий день прибыть на ПЛ, где штурманом был Игорь Заградко, для проверки практических навыков. Я тогда все думал — почему надо идти на чужую ПЛ, а не на свою?

* — Прим. авт. Впоследствии он стал адмиралом, и именно ему, как одному из наиболее подготовленных специалистов-штурманов ВМФ, поручили прокладывать курс атомному ледоколу «Арктика» к Северному полюсу.

Изощренность В.В.Владимирова стала понятной после получения задачи проверить исходное состояние навигационного комплекса в соответствии с эксплуатационными инструкциями: дабы выжить, пришлось мне назвать все тумблеры, переключатели, находящиеся не в исходном положении, тем самым обрушив гнев проверяющего на голову моего старшего товарища.

С этой первой отличной оценки началась стремительная сдача зачетов и благосклонное отношение со стороны флагманских штурманов. Обязан добрым словом вспомнить моряков — штурманских электриков срочной службы А.Костюченко, Н.Рудя и Ю.Усольцева. Они были практиками, я прекрасно знал теорию вопроса. Помогая друг другу (а ночного времени было предостаточно, так как с разрешения командира я жил на корабле), мы вместе выросли в отличную группу.

Сдав "с кровью", с взысканиями курсовые задачи, выполнив положенные ракетные и торпедные стрельбы, потеряв при этом командира, который ушел на повышение, к маю мы были готовы к выполнению своей первой БС.

Подводники всегда стремились пойти на БС — причин для этого множество. Во-первых, только на БС происходит самоутверждение личности как профессионала. Во-вторых, патриотизм, желание выполнить свой долг перед Родиной. В-третьих, получение дополнительного отдыха и денежного вознаграждения. И последнее — желание уйти от бестолковой береговой жизни с выполнением несвойственных подводнику обязанностей, с бесконечными проверками, оргпериодами и т.д., невыносимыми для всех категорий личного состава — от командира корабля до матроса. Именно в море происходит сплочение экипажа, рост его мастерства, рождаются традиции и чувство гордости за экипаж.

В былые времена в среднем каждый подводник делал полторы службы в год, плюс плавание при сдаче курсовых задач, итого от 120 до 180 суток ежегодно. Были добрые намерения отмечать орденами подводников, выполнивших 10, 15, 20 БС, да, видимо, завистники в Москве, имевшие за плечами две-три службы, а то и вообще не знавшие, что это такое, посчитали нецелесообразным такой путь повышения престижа подводной службы.

В офицерских должностях я наплавал более шести лет (подсчитал не я, а соответствующие отделы, готовившими материал на представление к званию Героя РФ), а по сему испытываю чувство искреннего восхищения каждым подводником за его мужество и героизм. Так уже сложилось у нас на флоте, что тысячи и тысячи подводников благодаря их безаварийному плаванию остались в тени, и кроме юбилейных медалей им гордиться нечем. Родина стала отмечать в первую очередь людей, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях, связанных с авариями и катастрофами.

Да простят меня подводники, но напомню постулат нашего Главкома С.Г.Горшкова: "Нет аварийности неизбежной, ее порождают люди свой некомпетентностью, халатностью и т.д.". За период эксплуатации на каждой ПЛ обязательно случаются и возгорания, и поступления воды, и многое другое. Грамотному подводнику присущи чувства осознанного страха и риска в своей профессии, еще более эти чувства развиты у их жен и детей. Но это наша работа, ею мы гордимся, знаем, на что мы идем, и поэтому относиться к подводникам как великомученикам неуместно.

В мае 1971 г. мы вышли на БС с прикомандированным командиром второго экипажа первого советского РПКСН пр.667А К-137 капитаном 1 ранга Александром Алексеевичем Шауровым. Он участвовал в приемке и освоении нового корабля, поэтому опыта ему было не занимать. Кроме того, он обладал обширными знаниями в живописи, музыке, литературе, прекрасно рисовал. Все это позволило ему завоевать всеобщую любовь экипажа и благодарность, так как он стал крестным отцом, наставником и учителем в нашей первой БС. Служба длилась около двух с половиной месяцев, прошла без особых замечаний и была положительно оценена командованием.

Вообще, все командиры ракетоносцев в то время были личностями незаурядными. Мы, молодые, почитали их как кумиров. Они были лучшими в подводном флоте, прошли суровую службу на ДЭПЛ. Это С.Е.Соболевский, впервые достигший Северного полюса на К-411, А.С.Афанасьев, совершивший поход на экватор и Северный полюс на К-245, Ю.Ф.Бекетов, впервые выполнивший восьмиракетный залп на К-140. Даже сегодня эти люди вызывают восхищение.

После прихода с моря оказалось, что я уже перехаживаю в звании, а из-за отсутствия назначенного штатного командира представление на очередное звание подписать некому. В те далекие времена, а продолжалось это до 1978 г., подготовка представления на звание была уделом не начальников, а самих "желающих" его получить. Вышестоящие начальники в случае их согласия подписывали представление, не интересуясь путями и трудностями его изготовления, поэтому каждый офицер за свою службу, даже при условии ее безупречности, в общей сложности перехаживал в звании до года и более.

Осенью 1971 г. в экипаж был назначен новый командир — капитан 2 ранга Эдуард Дмитриевич Балтин. Этап его становления в должности мы не заметили, так как он был к ней подготовлен. Его профессионализм, личностные качества еще тогда позволили распознать в нем будущего большого военачальника. Так оно и случилось — Э.Д.Балтин стал Героем Советского Союза, адмиралом и с честью отстаивал интересы России, будучи командующим ЧФ.

Под его командованием пошла череда БС в Атлантике, а я начал восхождение по служебной лестнице в своем экипаже: командир БЧ-1, затем помощник командира. Должность помощника командира оказалась сложной: и круг обязанностей обширен, и "козлом отпущения" приходилось бывать. Одним словом, должность помощника командира среди корабельных офицеров особо не почитаемая, но не пройдя ее нельзя стать полноценным командиром. К счастью, отношения с экипажем и взаимопонимание позволили мне без особых эксцессов пройти этот этап.

Кроме того, будучи помощником командира, я сумел сдать на допуск к самостоятельному управлению ПЛ, что очень повысило мой рейтинг у командования дивизии и флотилии — такие случаи были единичны. Сдать на допуск к самостоятельному управлению — это адский труд. Только постоянная учеба (как правило, по ночам и редким выходным) позволяет пройти три этапа сдачи зачетов в дивизии, флотилии и на флоте. Тогда-то у меня зародилось "хобби" читать только техническую, эксплуатационную документацию, наставления, приказы и т.д. При сдаче на допуск надо знать все, даже если это невозможно: рисовать все корабельные системы, знать устройство корабля, частично уметь обслуживать практически все механизмы и системы корабля, знать в разрезе устройство и принцип работы всего оборудования, уметь практически управлять кораблем, применять оружие, руководить борьбой за живучесть и многое другое.

Без помощи офицеров и мичманов корабля я бы вряд ли это усвоил, отношение их к моему рвению было очень благожелательным, а порой и отеческим."

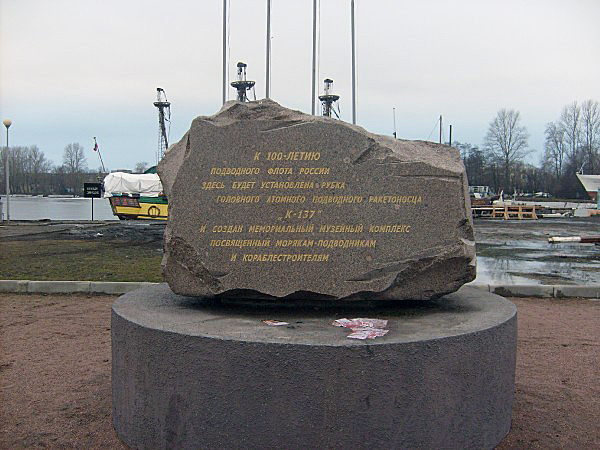

27 мая на Васильевском острове по адресу Шкиперский проток дом 10 состоится установка закладного камня на месте будущего музейного комплекса, основу которого составит ограждение рубки с выдвижными устройствами и частью надстройки первого ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-137. Установленная рубка совместно с ПЛ Д-2 "Народоволец"- филиалом Центрального Военно-морского музея составят единый архитектурно-художественный ансамбль, посвященный морякам подводникам и кораблестроителям, где будет отражен весь исторический путь развития подводного флота от дизельных торпедных до атомных ракетных подводных лодок и их вооружения.

Атомный подводный ракетоносец "К-137" является головным кораблем проекта 667А - флагманом Отечественного подводного ракетно-ядерного флота. Корабль, как и все последующие стратегические ракетоносцы проектов 667Б, 667БД, 667БДР, 667БДРМ, 941 проектировались в Ленинграде в старейшем конструкторском бюро ЦКБ МТ "Рубин" под руководством академиков Российской академии наук С.Н. Ковалева и И.Д. Спасского. Генеральным конструктором всех атомных подводных стратегических ракетоносцев является Ковалев С.Н. - дважды Герой Социалистического труда, Лауреат Ленинской и Государственной премий. Ракетоносец, как и основные образцы вооружения и боевой техники для подводных лодок строились при активном участии тружеников многих предприятий города и Ленинградской области. В его конструктивно-технических решениях воплощены все передовые научно-технические достижения конца ХХ века в области подводного кораблестроения, атомной энергетики, ракетного вооружения и электроники. Обладая большой автономностью, имея на вооружении баллистические ракеты, они способны поражать различные объекты, удаленные на тысячи километров от места пуска. Атомный подводный ракетоносец в течение 27 лет нес напряженную боевую службу на просторах Мирового океана по защите государственных интересов страны. Корабль стал настоящей школой по боевой подготовке подводников. Более 25 офицеров, служивших в разные годы на этом корабле стали командирами РПКСН, а затем продолжили службу на различных командных и штабных должностях ВМФ, преподавателями высших и средних военно-морских учебных заведений, руководителями и научными сотрудниками научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, представителями и наблюдателями от ВМФ в оборонной промышленности. На этом корабле служили будущие Герои Советского Союза адмирал флота Чернавин В.Н., вице-адмирал Павлов А.И., контр-адмирал Березовский В.Л., Герои России контр-адмиралы Берзин А.А., Дронов В.Н., Хмыров В.Л. Всего более двадцати воспитанникам экипажа К-137 присвоены адмиральские звания, свыше трехсот человек награждены государственными наградами.

В настоящее время ограждение рубки демонтировано с корабля в ходе его утилизации, находится в Северодвинске и готовится к транспортировке для установки на месте, выделенном Комитетом по градостроительству и архитектуре при администрации Санкт-Петербурга.

А.А.Берзин, контр-адмирал. Мое освоение Арктики. - Военно-технический альманах «Тайфун» №1/2002 (41)

"Добрые воспоминания остались о времени обучения на 6-х ВСОК. Отличные преподаватели сделали все для того, чтобы наши знания соответствовали полученной специальности — командир ПЛ. На всю жизнь запомнились мне лекции В.Н.Зайонца по торпедному оружию, которые читались без конспекта, без единого лишнего слова и так, чтобы последние фразы лекции завершались звонком. А лекции Ж.М.Свербилова по управлению ПЛ благодаря его остроумию были и жизненно поучительными. Например: "С кем должен советоваться в море командир? Только с собственной задницей: где лучше сидеть — на скамье подсудимых или в командирском кресле?".

А.А.Берзин, контр-адмирал. Мое освоение Арктики. - Военно-технический альманах «Тайфун» №1/2002 (41)

"С окончанием Классов, будучи капитан-лейтенантом, я был назначен старшим помощником командира второго экипажа подводного крейсера К-487 нового по тем временам пр.б67БДР, чему был рад. Но перед тем, как попасть на корабль, вновь сформированному экипажу под командованием капитана 1 ранга Николая Матвеевича Козлова (он пришел с должности старпома пр.667Б) предстояло год учиться в Учебном центре в Палдиски. Учились, сдавали зачеты все — от командира до матроса. Из 42-х штатных офицеров 28 были лейтенанты, только что окончившие училище. Без ложной скромности скажу, что совместно с командирами БЧ Пожитько, Ефимовым, Баруздиным, Ю.Окишевым, А.Немцевым, Высоцким, командирами дивизионов С.Морозовым, А.Туровским много трудов вложил для сплачивания экипажа и его практической подготовки.

С прибытием в 1977 г. на Север в 13-ю дивизию, дислоцированную в губе Оленья, наш экипаж принял корабль от первого экипажа и, отработав задачи курса боевой подготовки, с заданной цикличностью приступил к безаварийному решению задач БС и боевого дежурства.

Подводный крейсер данного проекта, имея межконтинентальные ракеты, был способен длительное время находиться в заданной готовности к пуску ракет при стоянке в базе или пункте маневренного базирования. Правда, подводники боевого дежурства не любили, поскольку надо было находиться на корабле, сходя на берег раз в три дня часов на 10-12, и так месяца два. Лучше уж пойти в море на БС.

Дивизия была образована недавно, командовал ею мой первый командир, уже контр-адмирал А.И.Павлов, а штаб возглавлял Э.Д. Балтин — второй мой командир. Совместная предыдущая служба никаких привилегий (кроме получения однокомнатной квартиры раньше, чем командир получил трехкомнатную) мне не принесла. Я бы даже сказал, что отношение ко мне и к экипажу было более требовательным, но в то же время доброжелательным. Снова прошел путь сдачи на допуск к самостоятельному управлению ПЛ нового проекта (за службу я получил допуск к самостоятельному управлению восемью проектами ПЛ). При подготовке на допуск обращался за помощью и разъяснениями к первым командирам подводных крейсеров пр.667БД и БДР — В.В.Наумову, Е.И.Хренову, М.Г.Зацепину, П.С.Омельченко, А.П.Хахалину. То, чему у них научился, очень помогло впоследствии, особенно при плавании в Арктике."

РПКСН «Борисоглебск» пр.667БДР. Гаджиево, 2000 г. (фото предоставил Н.А. Грицевич)

А.А.Берзин, контр-адмирал. Мое освоение Арктики. - Военно-технический альманах «Тайфун» №1/2002 (41)

"Как один миг пролетели три с половиной года старпомства (кажется, даже и на берег не сходил, как и было положено), и в январе 1980 г. меня назначили командиром "аза" — подводного крейсера К-216 пр.667А 31-й Краснознаменной дивизии, которой тогда командовал капитан 1 ранга Иван Никитович Литвинов.

С чувством легкой грусти прощался с экипажем, а прочитав подпись на подарке ("Любимому старпому от экипажа в/ч..."), еще раз почувствовал, как он мне дорог. Один из лейтенантов, Миша Соколов (сейчас — уже контр-адмирал), при недавней случайной встрече поблагодарил меня за свое становление офицером.

Эйфория от чувства, что я командир, растворилась через пару дней — это тяжелая и очень ответственная ноша, которую несешь постоянно. Ты ответственен перед государством за состояние боеготовности корабля и за выполнение поставленных задач, за жизнь 120 человек экипажа, за их морально-психологическую, профессиональную готовность действовать в экстремальных условиях, за быт, за обстановку в семьях, за политико-воспитательную работу.

В решении последних задач я полностью опирался на своего заместителя А.А.Марданова — порядочного человека, въедливого, но не подводившего никого из экипажа до партийного бюро.

В моем командирском становлении огромную роль сыграл экипаж — старый, сплаванный, с хорошими традициями. За плечами офицерского и мичманского состава было около десятка БС. Экипаж был очень дружный и интернациональный: штурманом был серб Родосавлевич, старшиной турбинной группы — немец Гертнер, командиром реакторного отсека — еврей, командиром БЧ-5 — украинец* Жуматий.

* — Прим. авт. Между прочим, на всех ПЛ, где я служил, командиры БЧ-5 были украинцы. Для себя я даже сделал вывод, что наши братья-славяне влюблены не только в сало, но и в сложнейшую технику, которая при обслуживании требует незаурядной смекалки, умения в стесненных и антисанитарных условиях творить ремонтные чудеса.

Опыт экипажа и наличие у меня допуска к самостоятельному управлению дали командованию возможность хорошо нас поэксплуатировать: за два года мы выполнили 3 БС продолжительностью от 80 до 86 суток и, к нашему неудовольствию, на разных кораблях (первую службу — на К-216, вторую — на К-32 и третью — на К-253). Отсутствие у 40-60% кораблей вторых экипажей приводило к необходимости "сажать" экипаж на любой корабль.

Несмотря на единый проект, каждый корабль имел свои особенности в расположении механизмов. Кроме того, отсутствие постоянного держателя приводило к разграблению ЗИП (тогда еще никто не помышлял о воровстве, как ныне, однако дефицитный ЗИП и уникальную оснастку каждый готов тащить к себе — авось пригодится на следующем корабле). Много "бестолковки" было порождено этими приемо-передачами, которые существовали не только в одной дивизии, но и между дивизиями. Все были "повязаны" взаимными долгами и обещаниями, выкручивались как могли, доставая за "эквивалент" или в долг все необходимое.

До этого мне посчастливилось служить на новых кораблях (как их называли, "гарантийных заказах"), сейчас же плавал на кораблях, построенных более 10 лет начад, но прошедших средний ремонт с заменой активных зон. Для сокращения сроков ремонта и экономии средств некоторые лодки ремонтировались по результатам актов дефектации и с не агрегатной заменой механизмов. Все это боком выходило на БС.

Так, только на 3-й моей командирской службе было семь возгораний и трижды поступала вода. В каждой "автономке" происходили длительные неисправности важнейших механизмов, определяющих способность плавать — турбогенератора, обратимого преобразователя, холодильной машины, испарителя, радиопередатчика и др. Да, мы плыли, оставаясь без резерва — подводникам всех времен и народов до боли знакома такая ситуация. Трудно оценить напряжение моряков, когда работа по устранению неисправности ведется непрерывно до ввода в строй — значит, кто-то несет вахту и за себя, и за того, кто лежит под разобранным механизмом. К чести экипажа, в базу мы всегда возвращались с исправной матчастью.

Наши ратные труды не оставались незамеченными: офицеры и мичманы поощрялись талонами на приобретение в "Военторге" дефицитных ковров, хрусталя, мебельных гарнитуров и автомобилей. Я же был одарен морским биноклем от командующего, награжден орденом "За службу Родине в ВС СССР" 3-й ст. и стал рассматриваться в числе кандидатов на поступление в ВМА. Но судьба распорядилась по-иному."

А.А.Берзин, контр-адмирал. Мое освоение Арктики. - Военно-технический альманах «Тайфун» №1/2002 (41)

"Командующий вице-адмирал Л .А. Матушкин принял абсолютно грамотное решение назначать на новые корабли пр.667БДР и 667БДРМ только командиров с "азиков", и я стал первым в этом начинании. Если откровенно, то я не очень расстроился, поскольку в глубине души грезил "бэдээром": гораздо больший боевой потенциал корабля, новые районы плавания, включая Арктику, — все это прельщало.

Так я вернулся в 13-ю дивизию и стал третьим по счету командиром головного корабля — на этот раз, К-424 пр.667БДР.

С новым экипажем в полной мере осознал "почем фунт лиха". Головные экипажи всегда отличались гонором, бесшабашностью, большим количеством пьющих офицеров и мичманов. Что касается профессионализма, то здесь претензий нет — все прошли прекрасную школу у заводчан при постройке и испытаниях корабля. Экипаж прочно занимал последнее место в дивизии. Считаю главным виновником в этом предыдущего командира, который спал и видел Академию и все пустил на самотек (подтверждением сему служит тот факт, что после окончания ВМА его не вернули на СФ и не возражали против назначения с повышением в Приморье).

Практически вместе со мной пришли на корабль замполит А.М.Якушев — прекрасный человек, честнейший коммунист, гроза командования дивизии и политотдела (правду говорил и за экипаж горой стоял), командир БЧ-5 С.И.Граматько — молодой и задиристый. На должность старшего помощника удалось назначить своего бывшего сослуживца Ю.С.Окишева с экипажа Козлова. Вместе с единомышленниками начали "строить" экипаж, насаждать уставную жизнь, приводить внешний вид в порядок, налаживать организацию службы и боевую подготовку. "Крови пролилось" не мало. Так, за пьянство ряд офицеров и мичманов привлекли к партийной ответственности, был снят секретарь парторганизации, а "венцом" стало исключение из членов партии и снятие с должности за пьянство и уход с корабля на боевом дежурстве командира ракетной БЧ — сына заслуженного подводника, вице-адмирала и Героя Советского Союза. Экипаж понял, что жить прошлой жизнью нельзя, а спуска не будет никому — ни сынкам, ни секретарям. Я исключил практику бессмысленного пребывания на корабле, когда из-за нерадивых страдают все; все знали, что если ты что-то не доделал в рабочие часы или у тебя неисправность, ты не посмеешь сойти с корабля. А трезвость и отсутствие запаха спиртного стали нормой корабельной жизни.

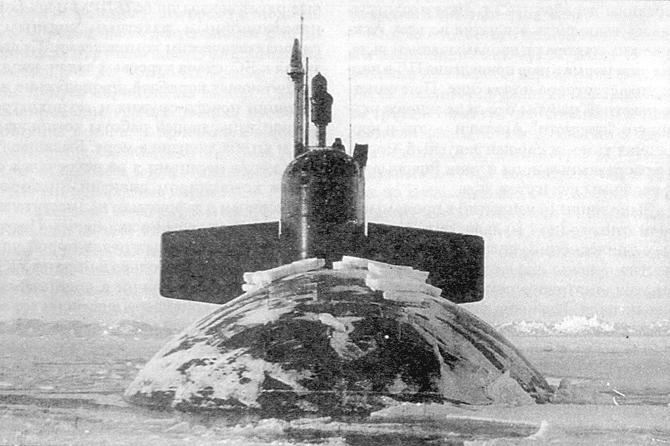

При сдаче курсовых задач месяца через три штаб соизволил отметить положительные сдвиги в экипаже, а через полгода, выполнив БС в Арктику под лед вокруг Шпицбергена, мы перешли в разряд надежных.

Для непосвященного читателя хочу упрощенно и без запугивания охарактеризовать особенности плавания подо льдами.

Главная опасность заключается в невозможности всплытия в надводное положение в аварийной ситуации (пожар, поступление воды, ухудшение радиационной обстановки), а именно экстренное всплытие во многом решает исход борьбы за живучесть корабля. Только в надводном положении ПЛ приобретает положительный запас плавучести, который компенсирует принятый внутрь прочного корпуса из-за аварии объем воды, в надводном положении увеличивается производительность главных осушительных насосов, появляется возможность вентилировать загазованные отсеки, пополнить запас ВВД, произвести покидание аварийного отсека или же его разведку через люки на верхней палубе, а также, и это важно, сообщить об аварии на берег.

Но для этого нужно всплыть в полынье, а как повествуют атласы льдов и другие пособия, в зависимости от районов Арктики, времени года, одна полынья пригодная для всплытия может быть обнаружена на расстоянии от 20 до 100 миль пути. На путевую карту наносятся все обнаруженные полыньи и участки тонкого льда, пригодные для всплытия (с проламыванием льда рубкой и носовой оконечностью корабля), для возвращения к ним в случае необходимости. Все очень просто, однако мы не способны учесть дрейф льда от ветра и течения, сжатие и подвижку льда. Была полынья, а через час ее нет.

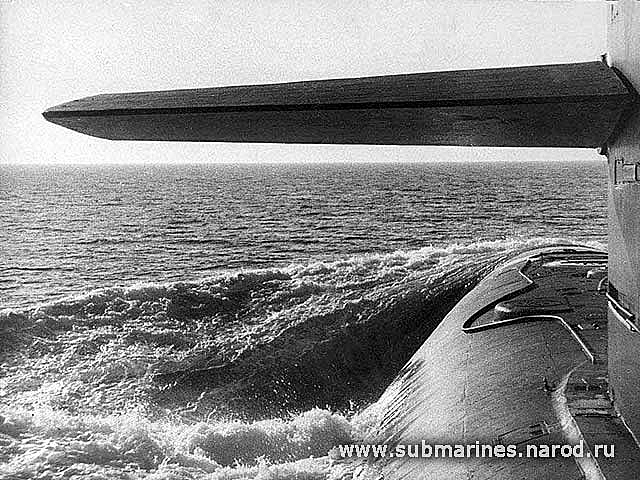

РПКСН К-51 "Имени XXVI съезда КПСС" пр.667БДРМ во льдах Арктики, 1987 г. (фото предоставил автор)

Процесс подготовки всплытия во льдах без хода в зависимости от условий может затянуться до шести часов: необходимо обследовать полынью или участок ровного тонкого льда, определить его снос, течение, выбрать курс, удифферентовать ПЛ без хода и начать мучительно долгое всплытие со скоростью 20 см/мин. Трудно вообразить 150-метровый исполин, всплывающий в пучине со скоростью на порядок меньше черепашьей. И все это делается для того, чтобы не разбить корабль об лед.

Из личного опыта говорю, что на каждом втором-третьем всплытии приходилось принимать решение о прекращении маневра по различным причинам: то изменилась плотность воды, то какая-то часть лодки оказывается под торосом, чаще всего из-за неправильного учета течения и взаимного сноса. И вины личного состава в этом нет, так как средства ледовой разведки несут лишь графическую или видовую информацию, а все векторно-математические расчеты производятся не на ЭВМ (их нет), а на основе опыта, интуиции корабельного расчета и командира.

Все эти особенности подледного плавания отлично знали подводники и считали залогом благополучного возвращения свое мастерство, хорошо подготовленную матчасть и готовность обуздать аварию в самом зародыше, не дав ей перерасти в критическую ситуацию.

Тяжело давалось освоение Арктики: не берусь даже подсчитать количество столкновений наших кораблей с айсбергами на глубинах даже более 200 м, развороченных легких корпусов, смятых рубок, погнутых выдвижных устройств, оторванных буксируемых антенн. Но это было необходимо для ВМФ, поскольку позиционные и маневренные силы вероятного противника на чистой воде осуществляли периодическое, а иногда и длительное слежение за нашими РПКСН, и скрытно плавать наши ракетоносцы могли только в Арктике.

В целях безопасности БС под лед выполнялись только в период полярного дня, а в полярную ночь плавали в районах кромки льда. Это исходило из-за невозможности использования в темное время основного средства ледовой разведки — телевизионного комплекса, который позволял визуально оценивать структуру льда, расщелины, подсовы, подвижку льда, то есть давал подводнику информацию для безопасного всплытия, да и то — при благоприятном стечении обстоятельств."

"Некоторые подводные лодки, совершавшие межтеатровые переходы подо льдом, формировались подводниками с Дальнего Востока. Имели место и специальные походы. Так, например, в 1979 г. для встречи атомной подводной лодки «К-320», совершавшей переход подо льдами с Северного флота, штаб Тихоокеанского флота запланировал поход в Чукотское море подводной лодки «К-212» (командир капитан 2 ранга А.А. Гусев). Руководителем похода был назначен капитан 1 ранга А.А. Берзин.

5 сентября состоялась встреча обоих атомоходов («К-320» всплыла в полынье в 200 милях от кромки льда). Затем «К-212» после тренировочного плавания получила разрешение на двухсуточный подледный поход, завершившийся всплытием в полынье, затянутой битым многолетним и молодым льдом, 9 сентября. После чего она прошла в Берингово море и отправилась оттуда в район несения боевой службы. Вернулась она в бухту Крашенинникова через месяц352. (Приходилось совершать кратковременные переходы подо льдом подводникам-тихоокеанцам и при несении боевой службы в Охотском и Беринговом морях.)..."

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. К 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища.

Для поиска однокашников попробуйте воспользоваться сервисами сайта

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru