Почему-то мы считали, что личность должна самоутверждаться с помощью кулаков.

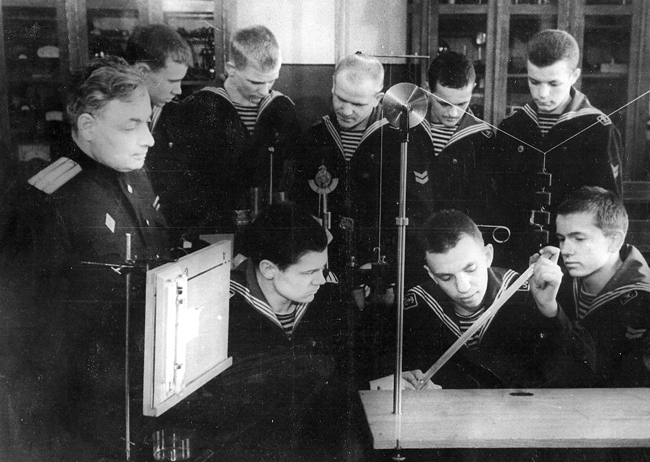

Адмирал Голосов Р.А.: Зима 1942-1943 года. На дворе градусов 40 мороза... Сидим за столами в ватных бушлатах зеленого цвета с медными флотскими пуговицами (на спецовском жаргоне это изделие именовалось «полупердон»)...

Диева В.Ф. К сожалению, не сохранилось фото и даже неизвестны ее имя и отчество, но ее, преподавателя биологии в начале 1950-х годов мы помним благодаря воспоминаниям нахимовцев 1953 года.

Доненберг Мирон Маркович.

(1953, 1963)

(1953, 1963)Яковленко Сергей Иванович (из выпуска ЛНВМУ 1963 года): "Они (Донненберг и Геля Самуиловна, супруги) оба физики по сути, по характеру мышления и подхода к делу, просто судьбы их сложились, что они стали не учеными, а учителями. Донненберга ведь забрали в армию почти сразу после университета на Финскую войну, а потом Отечественная. Он ведь обе войны оттрубил. Его демобилизовали после инфаркта. У нас на факультет (ЛГУ) многие с войны не вернулись, а те кто вернулся были в основном уже майорами. Так ли легко командиру дивизиона (а один наш будущий профессор был заместитель командира полка!) уйти в аспиранты? Думаю мой интерес к физике и почтение к нашему университету частично от них".

"ушел из училища летом 1962 года, в дальнейшем стал заведующим отделом кинетики профессором, воспитавшим множество кандидатов и докторов наук, активным членом редколлегии журнала "Квантовая электроника". Сергей Иванович всегда оставался яркой личностью не только как известный ученый, но и как активный публицист, отстаивавший свои убеждения перед широкой общественностью. Тяжелая болезнь оборвала жизнь Сергея Ивановича 5 января 2007 г."

Грабарь В.К. "Пароль семнадцать": Геля Самуиловна Аксельрод пришла из 52-й школы, как бы на замену своему мужу.

"Про Гелю Самуиловну можно сказать, что она очень старалась, и что-то ей удалось вдолбить в наши головы. Но старший преподаватель физики майор Л. Широков (о нем позже, - ред.), который преподавал нам в 11-м классе астрономию, наши способности определял одном словом: «Болбесы!» - именно так, окая, он и произносил это слово. Хотя мы, как и все передовые школьники того времени, пользовались дополнительной литературой и старались узнать больше, чем это определено программой".

Доненберг М.М. вместе с Широковым Л.Г. руководили радиолюбительским кружком, о чем сохранилась статья "Нахимовцы-радиолюбители", опубликованная в журнале "Радио", 1955 год, № 3.

"Новое пополнение кружка ныне решает более сложные задачи. Изучив общие основы радиотехники и любительского конструирования, нахимовцы Пантюхин, Дземишкевич, Алексеев, Павлов и многие другие конструируют аппараты для управляемых по радио моделей морских судов. Здесь у нахимовцев-радиолюбителей установилось содружество с участниками других кружков технической самодеятельности."

Характер Мирона Марковича, его не знавшее покоя сердце, серьезную и добрую душу запомнил и описал в своих воспоминаниях капитан первого ранга, которого с юбилеем поздравил Президент РФ Путин В.В. "Мальчишки в бескозырках: Записки нахимовца. М. Современник 1986.

"А вот с физикой у меня всегда были нелады. Видимо, где-то в самом начале я ее запустил, а потом махнул рукой, считая, что она не моего ума дело. Физику в седьмом классе у нас вел вначале капитан Донненберг Мирон Маркович, а потом майор Сотула Дмитрий Наумович. Нависла угроза, что я получу двойку по физике за четверть, а это значит — буду лишен зимних каникул. Кроме того, я сильно подведу класс и своего воспитателя. Сначала я получил одну двойку, затем другую. Все надежды я связывал с последней, решающей контрольной. На пальцах написал все формулы. Формулами были исписаны и все грани толстого красного карандаша. Может быть, у кого-то и прошло бы, но не у капитана Донненберга. Вскоре он ко мне подошел. Вначале осмотрел карандаш, потом попросил растопырить пальцы, затем спокойно подошел к своему столу, поставил мне в журнал «кол» и удалил из класса. Дело приняло плохой оборот. В тот же день меня вызвал в канцелярию роты Николай Алексеевич Казаков и сказал, чтобы я выбирал: либо двойка в четверти и лишение зимнего отпуска, либо устная сдача по всему разделу физики один на один с Доненбергом. С большим трудом он договорился об этом с преподавателем. Срок на подготовку— два дня. Выбирать не приходилось. Я начал готовиться. Конечно, двух вечеров для подготовки материала за всю четверть мне было явно мало. И я стал учить ночью. Чтобы не заснуть в спальном корпусе, куда мы не так давно переехали, я, лежа на полу, ползком передвигался из одного конца коридора в другой на глазах изумленного дневального, который про себя решил, что я рехнулся. Как бы там ни было, но я за два дня и две ночи вызубрил весь материал, в большинстве не понимая его сути. Взял все задачи из трех предыдущих контрольных и тоже их практически вызубрил. И вот я с глазу на глаз с Доненбергом. Что ни вопрос, я как автомат отвечаю, что ни задача — без запинки решаю. Капитан Донненберг был изумлен.

— Ты что, Иванов, раньше специально притворялся? Ведь не мог же ты все это выучить за два дня?

А я смог. Результатом этой колоссальной напряженной работы стала тройка в четверти. Я ликовал, класс за меня был рад. Николай Алексеевич сдержанно похвалил. Но рано я радовался. На годовых экзаменах физика снова здорово подвела. Как я ее ни зубрил, но охватить все, что пропустил в течение года, не мог. И вот наступили экзамены. Хоть и стыдно, но сегодня могу признаться, что по билету мне передали шпаргалку. Я с нее все старательно переписал сначала на лист, а потом на доску. Когда дошла моя очередь отвечать, добросовестно все прочел. Донненберг похвалил.

— Вот вы, Иванов, все здесь правильно сказали, но вот в одном месте оговорились...

Я стал извиняться за то, что оговорился. Но Мирон Маркович перебил меня и сказал:

— Оговорились вы как раз правильно, и я хочу только кое-что уточнить, чтобы решить, поставить четыре или пять.

Однако уточнения не получилось, ибо ни на один из дополнительных вопросов я не ответил. Капитан был в некоторой растерянности.

— Хорошо, — подумав, сказал он, — напишите единицу силы во всех системах.

Я бодро написал, что единицей силы в системе МТС является тонна, в МКС — килограмм, а в CGS —забыл. Просто вылетело из головы. А тут еще ребята стали мне помогать: кто шепчет, кто пишет на листочек и показывает. Я то одно напишу на доске, но, слыша за спиной цыканье, стираю, то другое — опять невпопад.

— А в системе CGS? — спросил преподаватель.

В голове у меня провернулось с десяток подсказок, и я, отчаявшись, выдавил что-то среднее — «жердина».

— Как-как? — переспросил изумленный Донненберг.

Я смущенно повторил: «жердина», хотя по выражению лица преподавателя понял, что не угадал. Посмотрел на товарищей. Те держались за животы и с трудом сдерживали смех.

— Вы что, разыгрываете меня? — побагровел Донненберг.

— Что вы, товарищ капитан!

— Тогда отвечайте, как называется единица силы в системе CGS.

Растерявшись и окончательно запутавшись, я выдавил что-то вроде «зудины», совсем тем самым выведя из себя преподавателя.

— Положите билет и можете выйти из класса,— сказал, едва сдерживая себя, Мирон Маркович.

Положив билет на стол, я, понуро опустив голову, выполз из класса. Пришел Казаков. Увидел, что в глазах у меня слезы, спросил, в чем дело. Я все рассказал.

— Погоди, я сейчас все узнаю.

Через некоторое время Николай Алексеевич вернулся весь красный.

— Ты что там за цирк устроил? — строго спросил он. — Капитана Доненберга вывел из себя. Придумал какую-то «зудину». Преподаватель считает, что ты нарочно разыграл всю эту комедию, и настаивает, чтобы тебе поставили двойку.

Я взмолился. Сказал, что и в уме у меня не было ничего подобного. Просто забыл, как называется эта проклятая единица. Теперь я вспомнил: единица силы называлась «дина»!

Казаков вновь вошел в аудиторию и вскоре вернулся с Доненбергом. Я попросил преподавателя извинить меня. Сказал, что действительно из головы у меня вылетело название. Мирон Маркович все понял, рассмеялся, и инцидент был исчерпан. Мне поставили за экзамен тройку, но этим я несколько подвел свой класс.

На следующий год физику нам стал преподавать майор Сотула. С первого же дня я взялся за физику, и хотя в аттестате зрелости положение уже не удалось поправить, но в высшем военно-морском училище я с этой наукой стал на «ты» и получал пятерки."

Зыков Михаил Дмитриевич, преподаватель рисования и черчения.

(1951, 1956)

(1951, 1956)Виктор Иванов: "Хорошо запомнились уроки преподавателей математики Дымова Иллариона Эразмовича и майора Базилевича, географии — Миловидова, черчения — Зыкова".

Избушкина Нина Николаевна. Преподаватель английского языка.

(1953, 1982)

(1953, 1982) Нахимовцы при семилетнем сроке обучения, как правило, а некоторые даже и позже, даже при переходе на двухлетний срок, неплохо владели английским языком, что достигалось во многом организацией занятий, материальным обеспечением и мастерством педагогов.

В.К.Грабарь. "Пароль семнадцать": "На урок английского языка класс был поделен на две группы по 13 – 14 человек, каждая со своим преподавателем. Преподаватели английского тогда были совершенно особые люди. Они оказали на нас влияние большее, чем кто-либо другой. На кафедре (они в училище назывались предметными комиссиями) были опытные преподаватели: начальник подполковник Д. И. Эльянов, Н. Н. Избушкина, К. Н. Базилевская, М. И. Черняк, которые работали с первых лет. В 1944 -1947 гг. воспитанники изучали по два языка: обязательный английский, а также немецкий или французский. Делалось это по инициативе Главкома ВМФ и прекратилось с его первым уходом с должности (1947). А в 1956 году приказом Министра Обороны все суворовские и нахимовское училища были ориентированы на интенсивное освоение иностранных языков. В Нахимовском была значительно расширена программа изучения английского. Вот тогда-то в училище пришла плеяда молодых педагогов, только окончивших институты. Кроме того, все офицеры-воспитатели училища были заменены на офицеров, обучавшихся в Военном институте иностранных языков, снятых с 4-го курса и почему-то летчиков. Через два года почти все они постарались найти себе места достойнее, в училище остались, точнее, вернулись только Ф. Д. Пасечник и Г. А. Кравченко, завершившие свое образование в Педагогическом институте. У всех педагогов была единая, в те годы передовая система обучения. Младшими ребятами занимались педагоги-женщины. Такими и были наши первые преподавательницы: А. П. Белявская, В. Г. Игнатьева и Г. П. Грищенко. Первый год в первом и втором взводах нашей роты преподавали Белявская и Игнатьева, а в третьем – Белявская и непродолжительное время Галина Петровна Грищенко, дочь прославленного подводника".

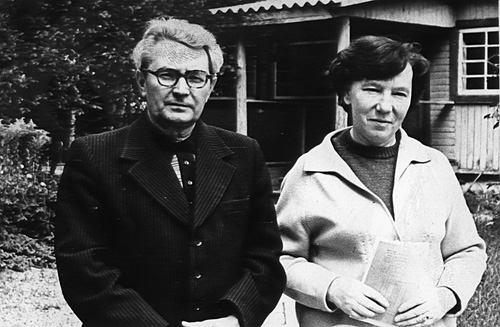

Преподаватель русского языка и литературы сначала в Рижском, затем в Ленинградском Нахимовском училище Пупков Евгений Григорьевич и Нина Николаевна Избушкина. Конец 1970 - начало 1980-х гг.

Юность флота. Герой Советского Союза контр-адмирал Л.Столяров. - Морской сборник № 6, 1984 г.

"Не жалеют сил и времени для воспитания и обучения, проявляют большую заботу о нахимовцах лучшие офицеры И. Теряев, В. Зубрилин, преподаватели Н. Избушкина и Е. Макарова, Т. Булгакова, служащие З. Данилова, Л. Шедеркин и др."

Нинбург Моисей Шевелович.

(1953)

(1953)Сначала преподавал русский язык и литературу в Тбилисском, затем в Ленинградском нахимовских училищах.

Павлов Вячеслав Николаевич.

(1953)

(1953)Свой путь в Ленинградском Нахимовском училище начал в звании старшего лейтенанта, а, будучи уже майором, в 1955 году демобилизовался. Дальнейшего его судьба неизвестна, а о предшествующих годах сообщает известный бард, в своих воспоминаниях

"Историю в восьмом и девятом классе вел худощавый и подтянутый, с высоким лбом и строгими роговыми очками Владимир Николаевич, ушедший потом преподавать в Нахимовское училище и надевший морскую форму. Вот кто умел говорить красиво! В нескольких словах мог он развернуть захватывающую картину штурма Бастилии или казни Робеспьера. Именно ему я обязан пожизненной любовью к истории. Именно он дал впервые прочесть поразившие меня тогда книги Стефана Цвейга "Жозеф Фуше", "Подвиг Магеллана" и "Звездные часы человечества". (Видимо, Городницкий ошибся с именем или "очепятался") В десятом классе его сменил Петр Антонович, лысоватый и неряшливый, с вытянутой длинной и асимметричной головой. Он вел историю СССР и объяснял ее по-простецки: "Услышав это, Ленин сказал - ты, милочка Коллонтай, не очень-то тут разливайся, мы тебя враз укоротим!" Впрочем, человек он был добрый, да и отрезок истории ему попался неблагодарный."

Первачевский Константин Александрович.

Некоторых преподавателей и олицетворяемые ими реалии еще при жизни возводят в ранг "легендарных", и благодарная память хранит сложенные о них "легенды".

(1951, 1953)

(1951, 1953)Виктор Иванов. "Мальчишки в бескозырках": "Помимо обязательных занятий физкультурой, которые вел капитан Первочевский, мы в свободное время занимались в различных спортивных секциях.

На первом этаже жилого крыла были установлены брусья и перекладина. И мы вечерами крутились на них, как хотели. Именно здесь я научился «работать на брусьях», а на перекладине делать склепку и любые перевороты. Доступность снарядов позволила многим моим товарищам стать хорошими гимнастами. Я пробовал заниматься боксом. Мне очень нравились такие заманчивые слова, как «апперкот», «хук»... Ходил на занятия в зимний спортивный манеж города. Правда, увлечение боксом длилось недолго. На одной из тренировок мне не хватило партнера моей весовой категории, и тренер поставил против меня тяжеловеса, предупредив его, чтобы тот работал вполсилы. Но я очень скоро завелся и здорово саданул партера в нос. Тот, обозлившись, изо всей силы двинул меня в голову. Нокаут! С неделю я едва мог пошевелить головой. На этом мое увлечение боксом закончилось. Правда, потом я прибегал к нему, только в целях самозащиты, когда дрался. К сожалению, такое случалось частенько. Почему-то мы считали, что личность должна самоутверждаться с помощью кулаков. Бывало, поссоришься — и уже идешь в сопровождении секундантов выяснять отношения. Драка шла до первой крови. В какой-то степени это, конечно, помогало утверждению собственной независимости. Долгое время мне попадало, например, от Игоря Кириллова. Он был старше меня, выше и сильнее. Так бы это и длилось, пока я однажды не решился и после очередной взбучки вызвал его на личный поединок. К удивлению многих, Игорь не умел драться, и я расквасил ему нос. После этой драки мы с ним стали на равных и даже сдружились. Бывало и наоборот. Кто-нибудь, кого я считал слабее себя и которым помыкал, побеждал меня в личном поединке, и я уже больше к нему не приставал. Конечно, все это ребячество и вспоминается теперь с улыбкой. Но думаю, что и это в какой-то мере тоже закаливало характер нахимовца. К сожалению, были у нас и такие ребята, которые вели себя вызывающе, хотя по натуре были трусами. Задабривая подарками, деньгами сильных парней, они находили в их лице покровителей и защитников. Такой тип по силе и храбрости, допустим, мне уступал, но, сделав какую-нибудь пакость, не шел на честный поединок, а звал на помощь своих сильных дружков. Прошло много лет, но, как ни странно, их поведение в детстве не забывается и сегодня. И даже спустя сорок лет при встрече осадок этот остается, и задушевных разговоров с ними не получается. Большинство же ребят были открытыми и честными. Одним из главных наших девизов был: «Защищай слабых!» Будь это воспитанник своей или младшей роты".

Р.Б. Семевский. Материалы к истории 6-го выпуска (1945-1953). Санкт-Петербург. 2003 г.: "Развитию спортивной подготовки способствовали различные формы соревнований и спартакиад. Так, например, в 1949 г. в Москве была проведена 1-я спартакиада суворовских и нахимовских училищ, а затем ежегодно проводились спартакиады нахимовских училищ: в 1951 г. – в Риге, в 1952 и 1953 гг. - в Ленинграде. Как память у меня до сих пор сохранился значок 1-ой спартакиады суворовских и нахимовских училищ 1949 г. Спартакиада в Москве, конечно, была организована со сталинским размахом. Жили все команды (около 20 училищ) в Хамовнических казармах в центре столицы. На завтраки, обеды и ужины было богатое меню (несколько блюд), включая деликатесы (икра, копченая колбаса и др.). затем на автобусах всех развозили к месту тренировок или соревнований (мы выступали в бассейне в Химках), потом назад, а вечером можно было бесплатно получить билеты в любой театр, цирк, на выставку. Кажется тогда я впервые был в Большом театре, во МХАТе и др. Чемпионами и призерами спартакиады в тот год стали: по легкой атлетике (прыжки в длину) – Коля Репников (3 выпуск), Лёня Нечаев (дед), прозванный так за белый, будто седой цвет волос, завоевал призовое место по толканию ядра и бросание гранаты, наша сборная команда в гонках на 6-весельных ялах под командованием капитана 3 ранга Шинкаренко, в которой был и наш товарищ Игорь Тищенко; в прыжках с вышки («солдатиком») участвовали все пловцы поголовно, причём Рудик Хворостухин занял даже призовое место, получив в качестве приза несколько толстых томов русских классиков. По окончании соревнований в отдельном вагоне мы возвращались домой в Ленинград. И все это происходило в те годы, когда в стране было голодно, на вокзалах выпрашивали хлеб, мыло и только-только начала налаживаться жизнь после войны. Не берусь этого объяснить. Видимо у всех тогда была потребность отдать что-то более всех пострадавшим за годы лихолетья детям. С теплотой вспоминаю наших спортивных наставников и их начальника с цикла физкультуры и спорта – капитана Первачевского, добрейшего и душевного человека, про которого ходили беззлобные стишки: «вечно весел, вечно пьян Первачевский капитан»".

Полуботко Сергей Васильевич.

(1960)

(1960)Вновь предоставим слово Владимиру Константиновичу Грабарю:

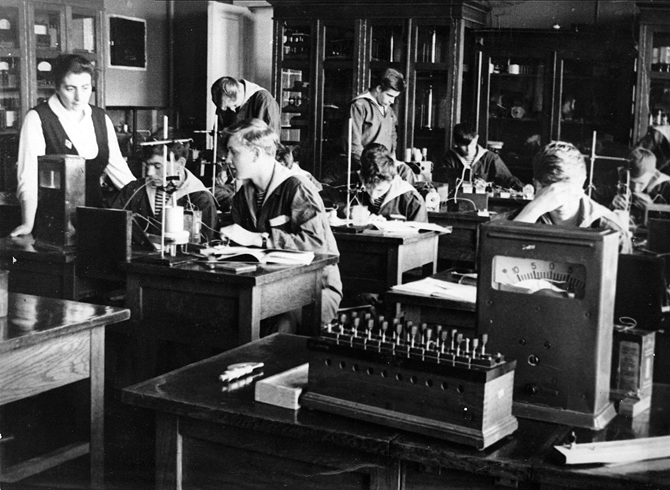

"Огромное внимание в Нахимовском уделялось преподаванию английского языка. В 1940-х и на рубеже 1950-1960-х годов в училище проводились «английские дни», когда все, от сестры в медпункте и работницы библиотеки до любого офицера общались с воспитанником только по-английски. Лучшей среди первых преподавателей языка в училище была Тиванова Татьяна Андреевна, проводившая открытый урок во время посещения Нахимовского Элеонорой Рузвельт. Кстати, лингафонный кабинет для углублённого изучения английского, оборудованный в училище в конце 1950-х, был одним из первых в городе.

Педагогический состав ЛНВМУ особенно усилился в 1948 году, после закрытия родственных подготовительных военно-морских училищ. Правда, из-за большого количества высвободившихся военных было принято решение отказаться от услуг гражданских преподавателей, которых не было в Нахимовском целых два года. Среди вновь прибывших признанным лидером стал Сергей Васильевич Полуботко, учитель русского и литературы, окончивший в своё время Петроградскую духовную семинарию и Ленинградский государственный университет.

Вообще, цикл русского языка традиционно считался в училище одним из самых сильных. Иначе и быть не могло – много лет его возглавлял настоящий мэтр – Сергей Алексеевич Аквилонов, заслуженный учитель РСФСР, принимавший вступительные экзамены у самых первых нахимовцев. А Владимир Васильевич Клитин учил Аркадия Райкина. На цикле был организован кукольный театр, действовали кружки стихосложения и художественного чтения, выпускались рукописные журналы «На досуге» и «Нахимовец», проводились тематические культпоходы в Публичную библиотеку и рукописный отдел Библиотеки Академии наук.

Обязательные экскурсии входили в программу обучения воспитанников практически по каждому предмету. При этом преподавательский состав училища не забывал обустраивать и собственные кабинеты. В послевоенные годы оборудовать всем необходимым классы, найти технику и наглядные пособия было чрезвычайно трудно. Однако с 1946 года в кабинете географии установлен киноаппарат, через два года в кабинете физики появился телевизор – прибор по тем временам весьма и весьма редкий.

Фактически с первых дней существования училища почти всем необходимым были оборудованы кабинеты химии и естествознания. А в 1950 году в училище уже был большой живой уголок с клетками и оранжереей".

Краткие сведения о Сергее Васильевиче приведены в книге Басок В.М. и др. "Военно-морские подготовительные училища исторический очерк". - СПб, 2001., в статье Ю. М. Клубкова "Ленинградское военно-морское подготовительное училище (ЛВМПУ)".

Более подробные и "личностные" об обстановке военных лет, об условиях, в которых молодые учились и жили, а старшие жили и учили, можно прочитать в книге Героя Советского Союза, адмирала Голосова Рудольфа Александровича "Продуть балласт! Полвека служения подводному флоту". - Москва: РОССПЭН, 2007.

"Итак, Тара, городок на Иртыше к северу от Омска километрах в 400, если добираться по воде. Основан в 1594 году в эпоху освоения Сибири Ермаком. Спецшколу разместили в большом двухэтажном деревянном здании на одной из центральных улиц. Напротив, через дорогу, тюрьма. Соседство, напоминающее, что жизнь порой круто переменчива. Новые знакомства, организационная неразбериха и через 2-3 дня первое крупное мероприятие для сплочения коллектива — марш-бросок километров за 15 в село Екатериновку на лесоповал. Задача — выносить спиленный кругляк из леса, спускаться по крутому брегу Иртыша и грузить на баржу. Харч — сухой паек, ночлег — охапка сена на полу зрительного зала местного клуба...

Жаль, если никто из друзей-спецшкольников не опишет тарский период жизни спецшколы. Это было бы увлекательнейшее повествование о жизни, учебе, воспитании и становлении коллектива 15-16-летних сорванцов в тяжелейшее военное время 1942-1944 годов. Великое спасибо нашим преподавателям и воспитателям, сумевшим в тех, зачастую невыносимых, условиях дать нам хорошие знания и навыки для дальнейшей жизни.

Одна зарисовка. Зима 1942-1943 года. На дворе градусов 40 мороза. В «кубрике» — огромной комнате, заставленной двухъярусными деревянными нарами, чуть теплее. Печи несколько дней не топлены, нет дров. По углам «кубрика» расставлены столы и табуретки. Занимаются одновременно три класса по 20-25 человек. Сидим за столами в ватных бушлатах зеленого цвета с медными флотскими пуговицами (на спецовском жаргоне это изделие именовалось «полупердон»), в шапках-ушанках с опущенными ушами и валенках. Преподаватель одет так же, но вместо бушлата — полушубок или черная флотская шинель. Никаких записей или конспектов у него нет — весь материал по памяти. Формулы, схемы, контуры карт тут же изображаются мелом на доске. Стихи и отрывки прозы — наизусть, даты, имена, события — без ошибок и оговорок!

Спецовские мысли на уроках, в основном, витали в районе камбуза, поскольку на завтрак было полмиски «затирухи» (в кипящую воду засыпается ржаная мука и размешивается с добавлением соли), 200 граммов тяжелого, как глина, черного хлеба и пять граммов сливочного масла. Каким же преподавательским талантом надо было обладать, чтобы в подобных условиях повернуть наши мысли к более возвышенным сферам.

Математик Стародубцев, литератор Полуботко, историк Шевченко, географ Архангельский, политрук школы Петровский и многие другие были воистину Учителя с большой буквы.

В декабре 1985 года прекрасный зал Революции Военно-морского училища имени Фрунзе в Ленинграде заполнили выпускники нашей спецшколы разных лет, собравшиеся по случаю 45-летия ее основания. Как и положено — объятия, флотский юмор, воспоминания, тосты. Выступил и я, срифмовав несколько строк и посвятив часть из них учителям.

Учителя! Давно седые,

Иных уже и в жизни нет.

Для нас вы — люди дорогие

Из памяти тех юных лет!

Отцом и матерью нам были

В голодной стылой синеве.

Нет! Мы об этом не забыли

Сегодня в зале на Неве!"

Обращение к выпускникам нахимовских училищ.

Для поиска однокашников попробуйте воспользоваться сервисами сайта

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru